* 다음의 글은 필자가 2013년 2월1일과 2일 <만들자! 데모데이> 행사에 참가한 후 쓴 비평글로써, 주최측의 공식적 입장이나 기획팀의 의견을 반영한 글이 아니다.

NAND: 교집합(AND)이 아니(NOT)다

김승범: NAND칩만 가지고도 노트북 하나를 만들 수 있어요. 물론 많이 필요하겠지만요.

나: 왜 하필이면 NAND 인가요?

김승범: NAND만 가지고 모든 조합을 만들 수 있으니까요.

나: 아…!! 그래요?

2013년 구정연휴를 맞이하기 정확히 일주일 전, 종로구 창성동 갤러리 팩토리 1층에 간이탁자 4개를 펼쳐 놓고 30여 명의 참가자가 대여섯 명씩 옹기종기 모여 빵판 (bread board)에 NAND회로를 만들고 있다. 이진법에서 NAND원리는 A와 B 둘 중 적어도 한 쪽 이 거짓일 때에 연산결과는 양—즉 1—이고, A와 B 둘 다 진실이면 최종 연산결과는 거짓—즉 0—이 됨을 말한다. 중학교 때 수학과정을 연상시키는 이런 원리는 쉽게 이해됐으나 NAND 명령이 엄지손톱만 한 검은 플라스틱 칩을 통해 내려지고, 그 칩을 이용해서 LED 전구의 불이 깜빡이는 회로를 만드는 경험은 전혀 다른 차원의 그 무엇이었다. 일상에서 따왔지만 추상적 산물이 되어버린 논리법칙을 오늘날 일상에서 때어내 버릴 수 없는 컴퓨터 회로에 대한 이해, 그리고 아주 기초적이지만 일종의 회로를 직접 손을 사용해서 만드는 경험이 나에게 새롭게 다가왔다. 과학상자 대회 나가는 영재들만 이런 거 하는 줄 알았는데 라는 생각에 피식 웃으면서, 난 내가 만든 최초의 NAND 회로의 사진을 찍어서 트위터에 올려 자랑했다. 이틀에 걸쳐서 개최된 일명 <만들자! 데모-데이 (Make it! Demo-Day)>의 첫 번째 날의 경험이었다.

우선 뉴욕과 서울을 오가며 활동하는 최태윤 작가가 뉴욕, 샌프란시스코, 도쿄, 셴젠, 서울 등의 해커문화, 디아이와이 (DIY: do it yourself) 문화, 오픈소스 관련 사례와 미디어 아트 이론의 역사에 대해 간단하게 소개로 데모-데이의 시작을 열었다. 그리고 참여자 모두에게 하나씩 주어진 빵판에 간단한 회로를 설치하여 조그만 LED 전구가 깜빡거리는 “작품”을 만드는 워크숍을 진행했다. 두 번째 날에는 한국에서 이와 같은 일종의 대안 경제 (alternative economy) 활동에 참여하거나 오픈소스를 사용해 미디어 작품을 만드는 강병수, 청개구리 제작소, 최승준, 권병준, 000I공작소, 무규칙이종결합공작터 용도변경, 김승범 등 총 12군의 개인 작가, 활동가 또는 그룹이 각자의 활동에 대한 프레젠테이션을 하고 부스를 설치해 일종의 페어 성격을 띠었다. 많은 이들이 각각의 발표자의 말에 귀를 기울이며 발표가 끝나면 박수와 환호를 보냈다. 이렇게 진행된 <만들자! 데모-데이>는 제 4회 안양공공예술프로젝트 (이하 APAP)의 프로젝트 기획자 중 한명으로 초청된 최태윤 작가가 “공공성”와 “미디어”라는 키워드를 갖고 올 해말까지 지속적으로 실행하게 될 프로그램의 시작점을 알리는 이벤트였다. 국내에서 “데모”라는 외래어 표기는 주로 시위라는 뜻으로 통용되지만, 영미권에서 demo는 demonstration의 준말로 시위라는 뜻 이외에도 어떤 작동의 과정이나 사용법을 설명해준다는 뜻이 대등하게 공존한다. 설명을 가장하면서도 시위로 미끄러지는 데모의 날인 데모-데이는 최태윤 작가가 다른 몇몇 작가들과 함께 뉴욕 아이빔(Eyebeam Art + Technology Center)에서 2012년부터 진행해온 프로그램인데, 비슷한 형태로 한국에서 열린 것이다.1어원적으로 봐서는 라틴어 demo의 뜻인 사람, 더 나아가 개개인의 주체가 함께 만들어가는 민주주의(democracy)적 사회에 대한 고민으로 확장하는 계기의 제공을 의도한 것 같다. 특히 한국에서 민주화를 동반하여 이입된 지방자치제도가 20년을 맞이하는 시점에 지난 12월 안양시의회에서 삭감된 시 운영예산을 빌미로 문화예술행사인 APAP 예산 전액 삭감을 결정했고 현재는 기존 예산의 절반인 20억으로 행사를 진행하라는 일방적인 통보를 내린 상황이라는 것 또한 참고 하면, 행사의 존재 여부가 시의회라는 정부기관에서 좌지우지되는 현실이 보인다. 이러한 APAP의 첫 공식 행사나 다름없는 <만들자! 데모-데이>는 미술이 일명 “공공성(publicness, publicity)”이라는 개념과 만났을 때 단순히 “공공미술”이라는 장르가 탄생한다는 사고방식을 거부하는 동시에 자주, 평등, 민주 등의 개념과 어깨를 나란히 하는 “공공성”의 담론이 미술의 물질성, 형태 혹은 기술에 대한 고찰, 감성의 분할과 어떻게 상호작용하는지를 되새겨 볼 수 있는 계기로써 중요성을 가진다.

87년 이후 한국 공공미술의 소사(小史)

공공미술이라는 범주는 미술사 내의 미학이나 형식적 변화의 역사에서 이해되기보다 오히려 정치사회와 예술사가 맞물리는 지점에서 탐구하는 것이 이치에 맞다. 공공성의 개념 자체가 정치패러다임의 전환과 긴밀한 상호관계를 맺기 때문이다. 이러한 사고의 틀에서 한국 공공미술의 역사와 개념의 변천사를 정리한 김장언의 논문 <상징과 소통—지금 한국에서 공공미술은 어디에 위치하고 있는가?>를 살펴보면 1987년 이후 한국에서 민주주의가 이행되는 과정과 신자유주의 지배모델로 전항하는 경로가 동시에 교차하면서 공공성에 대한 사회 전반적인 이해가 변해왔다고 기술한다. 특히 참여정부 기간 중 활발히 고취된 신자유주의적 개발주의는 공공미술을 협치(governance)의 방도로, 사회통합의 상징으로 내세웠다. 이는 지역공동체를 기반으로 한 미술실천의 증폭과 공공미술에 대한 관의 지원 증가를 보아 가늠할 수 있다. 다시 말해, 1990년대 중반을 기점으로 본격적으로 한국 경제, 사회, 문화를 침투한 신자유주의가 미술계에 끼친 가장 큰 영향 중 하나는 아이러니하게도 시장(市場)이 아닌 관(官)의 주도하에 야기된 공공미술의 금전적, 인력적 지원 증가였다. 특히 2000년대에 들어서서 공공미술이 일종의 “신자유주의적 문화전략의 하나”로 보일 수밖에 없는 사례 여럿이 발발했는데, 이때 김장언은 이명박 전 서울시장의 청계천 개발사업과 연계된 공공미술품 제작, 서울문화재단의 <도시 갤러리 프로젝트>, 안양의 APAP를 언급한다.2 그런데 위의 글은 광화문 광장이라는 서울 시내 중심에 있어 국가를 상징하는 장소에 대한 분석으로 끝을 맺으면서 한국의 공공미술 변천사의 결정적인 지점 중 하나를 간과한 것 같다. 바로 지방자치기관의 욕망인데, 이 욕망은 막연히 공공성의 추구라고 불리기에는 너무나 뚜렷하게 신자유주의적 자기계발과 이윤창출에 기반을 둔 것 같다. 소위 동네주민이나 시민을 위한 공공미술의 저변에 자리한 것은 결국 개인과 국가의 대립관계—혹은 종속관계—가 아닌, 동네/마을(local community)이라는 파편적 단위의 공동체 구성원들이 그들 자신의 이익을 위해 국민국가(nation state)를 거치지 않고 세계(world)와의 연결을 꾀한다는 일종의 “가시범위의 전환”을 반영한다. 이때 “세계”는 영토적 구분 짓기나 선진국의 치환이 아니라 경계가 없는 무한한 개인발전, 지역개발의 가능성을 표상하고, 이러한 가능성은 정치적 토론에 기반을 둔 정치적 가능성(emancipation)보다는 상업적 이득이나 문화적 향유의 증폭에 가깝다. 어느새 “살기 좋은 나라 우리나라” 등의 국수주의적 슬로건은 낯선 유물이 되어버리고, 살기 좋은 도시 안양, 은평뉴타운, 혹은 뉴타운의 변형체인 것 같은 신조어 스마트타운 등의 이름 붙이기가 성행하게 된 것 같다. 그렇다면 공공미술 프로젝트는 이윤창출에 목표를 둔 지역 차별성의 수단에 불과한 것일까? 특히 국내의 유일한 페스티벌 형식 공공예술프로젝트인 APAP는 2005년 도입된 후 어떻게 진행됐을까?

APAP의 역사를 돌아보면 제1회인 2005년에 APAP가 이미 장기간 진행되었던 도시 전반에 걸친 재개발 계획의 마지막 단계로써 투입되었다는 것을 알 수 있다. 당시 이영철 예술감독의 말을 인용하면 안양시에서 “일종의 메이크업, 즉 문화”가 필요하다고 느꼈기 때문에 안양유원지라는 역사 깊은 상업 및 레저 지역을 예술공원으로 조성하는 조각 위주의 프로젝트로 APAP가 탄생했다고 기술한다. 물론 제 1회 APAP의 목표의식 속에는 재개발에 따른 부동산 이윤창출의 힘에 밀려 지워지는 기억에 관한 탐구, 즉 “눈에 보이지 않는 상징적 가치”에 대한 고찰도 포함되었다.3김성원 예술감독의 지도로 기획된 2007년 제2회APAP는 안양시에 속한 평촌의 아파트 대단지와 안양시청 근처 중앙공원을 중심으로 도시 안의 조각 및 설치 작품을 선보였다. 공원, 시가지, 아파트 놀이터 등 공공장소나 시청 등의 공공기관 내에 국내외 건축가, 이불, 김나영, 오인환, 김소라, 양혜규 등의 한국작가, 루이스 라울러 (Louise Lawler)와 댄 그라함 (Dan Graham) 등 국외작가 들이 영구적인 작품을 설치했다. 대다수의 영구보존 작품들은 기존 공간에서 눈에 띄지 않도록 흡수된 형태를 띠는데 관객에게 충격을 주고 삶에 개입을 선언하는 것이 아니라 일상공간에 녹아 있는 예술, 즉 삶의 질을 예술로 승격할 수 있는 미술을 공공미술로 여긴 것이다. 제1, 2회가 “공공”의 의미를 자연이건 도시 속이건 주로 이미 존재하는 관 (공원 조성)과 시장 (공원 주변 상업구, 부동산 가격)에 기대는 구조, 공간, 채널을 통해서 작동시켰다면, 2010년에 열린 제3회APAP는 이 전통을 벗어나려 노력한 것 같다. 재미교포 건축 이론가인 박경이 예술감독으로 임명되면서 도시건축, 인프라 팽창의 대안(alternative)으로써 시민의 “참여”를 내걸고 참여예술(engaged art)을 기획해서 진행한 것이다. 그런데 제 3회 APAP에서 엿볼 수 있는 개념적 문제점 중 하나에 대해 미국을 중심으로 90년대부터 행해진 소위 “새로운 장르의 공공미술 (new genre of public art)”의 실천가이며 이론가인 수잔 레이시가 본의 아니게 실토한다. 레이시는 APAP의 참여작가이면서 이론의 틀 또한 제공한듯 싶은데, 도록을 살펴보면 그가 한국에서 이미 성행하고 있는 지역공동체와 미술계의 연계에 대한 지식이 전혀 없다는 것을 알 수 있다.4결국, 지난 30여 년간 지속해온 한국 공동체미술의 역사를 뒤로하고, 마치 북미와 서유럽식의 공공미술이 한국 사회 통합의 도구로 통용될 수 있다는 믿음을 표출한다는 인상을 준다.5

결국 지난 APAP를 돌이켜보면 공공미술에 관한 탐구를 끈질기고 심도 있게 진행해온 것이 아니라, 매회를 거칠 때 마다 바뀐 예술감독의 취지와 역량에 따라 공공성이나 공공미술에 대해 분분한 견해를 그대로 표출하는 일종의 담론의 장으로써 기능한 것 같다. 그런데 이 현상을 APAP의 방향성 결여의 문제로 보아서는 안 된다. 오히려 APAP의 역사는 공공미술의 정의가 부재함을 제시하는 징표로써 작동하며, 신자유주의 한국 내 지역공동체의 공공성에 대한 일률적인 착오를 들어내면서 그 중요성을 가진다. 여기서 한 걸음 더 나아간다면, 이런 말도 할 수 있을 것 같다. APAP와 더불어 국내 광역단위 문화재단과 관공서의 지원으로 행해지는 공동체 미술(community art)을 살펴보았을 때, 우리는 지금 공공성과 민주주의적 사고를 추구하는 예술에 관한 인식전환의 절박함을 묵시할 수 없다고.

NOT-AND: 완벽한 일치를 제외한 다른 모든 조합을 향해서

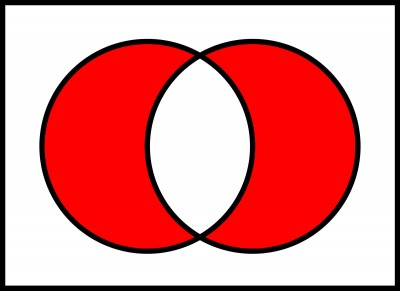

공공성의 담론은 공공영역 혹은 공론장으로 번역되는 public sphere의 개념을 빼고 의논하기가 불가능하다. 공공영역 이론 (public sphere theory)의 시작을 알린 위르겐 하버마스의 저서 <공론장의 구조변동: 부르주아 사회의 한 범주에 관한 연구> (Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft)는 근대국가 형성시기에 출현한 부르주아라는 계층이 등극하게 된 역사에 대한 사회학적, 철학적 연구인데 원래 1962년에 출간되었으나 1989년에 영어 번역본이 나온 후에야 비로소 세계적인 주목을 받았다.6그리고 1990년대부터는 하버마스의 이론을 비판 수정하는 여러 움직임이 보였으며 그 중 하나가 낸시 프레이저(Nancy Fraser)의 “subaltern counterpublics” (필자 직역—하위주체의 대항적 복수공론장)이란 개념이다. 프레이저는 하버마스가 주장한 공공영역이 가정으로 하는 모든 요소를 부정한다. 즉, 개개인이 사적이익을 뒤로하고, 단수의 공공영역 (“the” public sphere)에 진입할 때 개개인의 사회 지위에 따른 불평등을 묵시하고 (bracket) 이성적이며 공공을 위한 담론을 펼칠 수 있다는 점에 강한 이의를 제기한다. 프레이저에 의하면 사실은 사적 이익으로 보일 수도 있는 이슈가 공공성을 띨 수 있으며 (예를 들면 가정폭력), 실제로 공공영역은 서로 대립 가능한 복수로 존재하며, 개인 주체의 사회적 불평등은 묵시돼서는 안되고 오히려 제거(eliminate)되어야 한다고 주장한다. 감성적이고도 감정적인 대화를 배제한 것 또한 부르주아 남성이라는 계층의 화법에 특권을 부여한 것이라고 한다. 물론 이런 이론적 결점에도 하버마스의 공공영역 이론이 중요한 것은 공공성의 출현이 대화와 타협의 과정을 전제로 한다는 믿음을 내세웠기 때문이다.7이러한 이론적 이해는 오늘날 한국의 현실과 동떨어져 보일 수도 있다. 유교적 전통 탓인지 국내에서 공공(公共)이라는 것은 관(官)을 염두에 둘 때가 많으며, 나라가 부동산 개발, 투기하는 것(예를 들어 1960, 70년대 강남 개발, 2000년대 뉴타운 개발, 4대강개발)은 공공의 이익을 위한 대의라는 착각까지 조장한다. 제1, 2회 APAP 또한 공원 옆 상업지구, 평촌의 아파트 단지의 환경미화에 대한 시의 투자를 공공미술이라 지칭하지 않았는가. 이런 까닭에 국가와 시장에 대항할 수 있는 시민사회의 등극을 지지하는 공공영역 이론과 한국의 소위 공공미술은 거리가 멀 수밖에 없다. 더욱이 국가와 시장의 간극이 점점 사라지는 신자유주의 한국사회 내 미술의 공공성 획득은 갈수록 불가능하게 보인다. 오히려 현실에서는 예술이 자기 계발과 이윤창출이라는 개발도상주의를 마치 유일한 사회통합의 장으로 포장하거나 복지의 이미지로 재현하는 역할을 분담하는 경우가 많아진다.8 이런 상황을 직시하면 우리는 프레이저가 주장하는 논쟁과 다툼, 즉 완벽한 동의와 일치를 거부하면서 출현하는 정치적 가능성에 관한 미학적 탐구가 필요하다는 것을 알 수 있다. 프레이저의subaltern counterpublics에 입각해서 공공성의 개념을 재조명해본다면, 공공성은 화해와 통합을 이끌어내면서 형성되는 것이 아니라 서로 다른 주체들이—특히 하위 주체들이 헤게모니의 힘과 대항하는—불일치를 이룰 때 생성된다고 구상해보면 어떨까? 이는 샹탈 무페와 어네스토 라클라우의 급진적 민주주의에서 적대감 (antagonism)을 중요시하는 점과 상통한다. 흥미롭게도 NAND 회로의 원리를 벤다이어그램으로 그리면 아래와 같은 모습을 띤다. A와 B에서 완벽하게 일치되는 부분을 제외한 다른 곳에 불이 켜지고, A와 B는 이 반원들이 만나는 곳을 교차점으로 삼아 서로와 연결되어 있다. 수학적으로 맞는 표현인지는 확신하기 어렵지만, 시각적으로 보았을 때 복수(複數)의 공론장은 이렇게 서로 연계되어있지만 겹치지는 않은 주체나 공동체가 복합적으로 공존하면서 논쟁을 띄는 상황을 상상할 수 있다. 그리고 함께 만들었던 NAND 회로의 원리처럼, 2월 초 팩토리에 모인 실천가들은 각기 다른 방법으로 여러 가지 물건 (기타, 소리가 나는 공, 음양의 드로잉이 그려진 토스트, 3D 포스트잇 등)을 직접 제작 하거나 공동체 모임 (미디어 랩, Public School 등)을 형성하면서 신자유주의식 글로벌 기업 생산방식에 대안을 제시하였다. 이 중 여러 실천가는 제 4회 APAP의 미디어 워크숍을 이끌어갈 예정이라고 한다. 다가오는 APAP가 지역개발주의, 이윤만능주의, 관 주도의 공공예술 기획을 답습하지 않고 대화의 장을 격려할 수 있을지 기대된다. 또한, SNS의 공론장이 중요시되는 상황 속에서 사용자-소비자 (user-consumer)로서의 미디어 문맹률 (media literacy)은 날로 증가하고, 다른 한편으로 집게손가락 이외의 손놀림과 신체적 참여를 통해 생산자(producer)로서 새로운 미디어의 언어와 형태를 창조하는 이의 숫자는 점점 적어지고 있다는 사실을 재고해보자. 온라인과 오프라인을 넘나드는 공공의 미디어(public media), 공공의 테크놀로지(public technology), 공공의 지식공유(open source)에 대한 고찰의 필요성이 긴급하게 대두되는 시기가 아닌가.9 이러한 현실을 껴안고 손과 머리와 감성과 마음으로 고민하며 느끼는 예술적 실천이 오늘날 우리가 다가가야 할 공공성에 좀 더 가까이 위치한 것 같다.

- 주최측은 데모-데이를 이렇게 설명한다. “데모-데이는 2012년 1월 뉴욕에서 최태윤과 Eyebeam Art and Technology Center, The Public School New York 등의 그룹이 협업해서 기획한 행사입니다. OWS 월가 점령 시위와 관련된 프로젝트를 소개한 1월 행사와 OWS 아카이브 관련한 4월 행사가 진행되었습니다. 2013년 2월에는 서울에서 다양한 메이커들이 만나는 자리를 만들고자 합니다.” http://demo-day.org/seoul/ [↩]

- 김장언, “상징과 소통 – 지금 한국에서 공공미술은 어디에 위치하고 있는가?” Visual, Vol. 7, 2010 [↩]

- 이영철 박경, “APAP가 걸어온 길,” <제3회 안양공공예술프로젝트, 새 동네 열린 도시 안에서> (안양: 안양공공예술재단, 2010), 8-10. [↩]

- Suzanne Lacy 전승보, “새로운 공공을 위한 예술적 실험,” <제3회 안양공공예술프로젝트, 새 동네 열린 도시 안에서> (안양: 안양공공예술재단, 2010), 42-45. [↩]

- 예를 들어1980년대 초 광주에서 광주시민미술학교 등이 한국 공동체미술의 시초라고 볼 수 있다. [↩]

- 영어제목은 The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society이며 Thomas Burger 와 Frederick Lawrence 가 번역했다. [↩]

- Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy,” Social Text. No. 25/26, 56-80. [↩]

- 2012년 말 안양시의회에서 APAP의 예산을 삭감할 때 예술 (APAP)을 복지 (무상급식 등)와 비교했을 때 당연히 “어려울 때 일수록” 예술의 예산을 절감해야 된다는 진부한 주장이 펼쳐졌다. 여기서 중요한 것은 IMF이후 한국이 복지국가로 부상하면서 복지의 대상설정과 추진방식에서 가부장제도의 유지와 신자유주의 개발론 등을 부각시킨 것이다. 예술이건 복지건 정부에서 추진하는 프로젝트는 개발논리에서 벗어나기 못하고 있다. IMF이후 참여정부의 복지제도와 관련해서 Jesook Song의 저서를 참고한다. South Korea in the Debt Crisis: The Creation of a Neoliberal Welfare Society (Durham: Duke University Press, 2009) [↩]

- 최태윤 작가는 공공 기술 (public technology) 에 관한 관심을 작품으로 풀어왔으며 이번 APAP 기획 의도도 그 연장선 상에 위치한다. [↩]

[…] 데모데이와 APAP에 대한 비평적 글은 이솔씨가 Weekly 수유너머에 기고한 글을 링크합니다. http://suyunomo.jinbo.net/?p=11089 […]