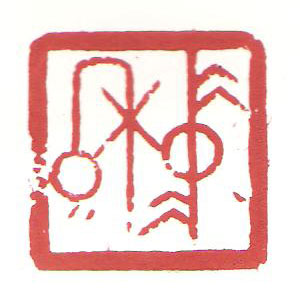

<중화(中和)> 香山刻

致中和 天地 位焉 萬物 育焉.

중과 화를 극진히 하면 천지가 제자리에 안정되며 만물이 생육되느니라.

보통 우리는 하루의 얼마만큼의 시간을 자신을 위해 쓰고 있을까? 이 시간은 가장 가치 있고, ‘유일한 인간으로서의 자신’을 위한 사적(私的)인 활동이 차지하는 비율을 말하는 것이다. 니체는 하루의 3분의 2를 자신을 위해 쓰지 못하는 자는 노예라고 구분 짓고 있다. 노예적 상태의 사람이라는 것은, 그가 아무리 많은 자본을 독점하고 있더라도 예외일 수는 없다. 오히려 자신이 제어할 수 없는 자본의 운동방식을 따라 좇을 수밖에 없기 때문이다. 이렇듯 매우 성실하고 활동적인 사람은 바로 그 이유로 인하여 영혼은 매우 게으를 수 밖에 없는 것이다. 왜냐하면 자신이 다른 모든 것에 대하여 유일하고 새로운, 결코 평범하지 않은 위치를 점하는 것을 방해하거나 포기했기 때문이다. 그 자신만의 샘으로부터 물을 긷지 못하도록 오히려 적극적으로 쉼 없이 돈을 모으는 활동에 주력했기 때문이다.

광랜이 깔린 인터넷을 사용하며, KTX를 타고 몇 시간 만에 부산을 오고갈 수 있고, 하루 만에 아시아의 각 국을 넘나들 수 있는 시절인지라, 우리는 더욱 속도의 환각 속에서 모든 것을 이미 ‘잘 알고 있다’고 착각한다. 이로 인하여 자신을 돌아볼 수 있는 편안한 사유의 시간, 명상의 시간을 놓치기 쉽다. 모든 감정이 그러한 속도에 빨려 들어가 편벽함과 의지함이 없는 상태, 곧 중(中)에 이르는 것을 방해하기 십상이다. 모두에게 보편적이면서도 타당한 의견이란 것이 있을 수 없기에, 건강한 자신만의 의견의 자유를 피력할 수 있으려면 한가하고 편안한 사유의 시간은 우리에게 절대적으로 필요한 건강을 위한 처방전이다. 이러한 사적인 시간을 많이 확보하면 할수록 상이한 견해들에 대하여 음미할 수 있는 강한 힘이 형성되고, 독자적이고도 품위 있는 신중한 인식 태도를 지닐 수 있을 것이다. 이럴 때에야 비로소 희노애락이 발하여도 지나치거나 미치지 못함이 없이 다 지극히 알맞은 정도인 화(和)에 이를 수 있을 것이다. 그리고 그 강건한 대지 위에서 비로소 모든 만물이 나고 자랄 수 있을 것이다.

오늘도 우리는 자신의 사유를 위한 지극히 사적(私的)인 시간 안에 얼마나 편안히 머물렀는가?

篆刻 돋보기

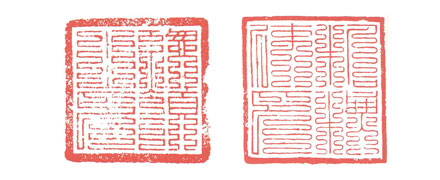

관인은 나라를 다스리기 위한 중요한 신표(信標)의 하나로 신분이나 용도에 따라 재질이나 크기 등이 엄격히 규정되었다. 조선시대 관인의 크기에 대한 규정은 조선건국 11년 후인 1403년 태종에 의해 처음으로 제정되었다. 조선왕조의 관인 제도는 이후에도 몇 차례의 정비가 이루어졌고 1485년(성종 16)에 편찬된 조선 최고의 법전인 <경국대전(經國大典)>을 통해 성문화되었으며 조선후기까지 그대로 이어졌다.

<병조당상지인(兵曹堂上之印)> / <도총부인(都摠府印)> / <성균관인(成均館印)>

이보다 앞선 시기의 당대(唐代, 618~907)의 관인은 모두 동으로 만들었다. 그 문자는 육조시대로부터의 전통을 이어받고 다시 필획을 종이를 접은 것과 같이 굴곡시켜서 쓰게 되었고 이것이 점차로 가늘고 교묘하게 되었다. 그리고 인(印)도 점차로 크게 되어 인의 문자에는 구첩전(九疊篆)을 사용하게 되었다. 그 이후 명대(明代)와 청대(淸代)에 이르기까지 이것을 계승하고 있다.

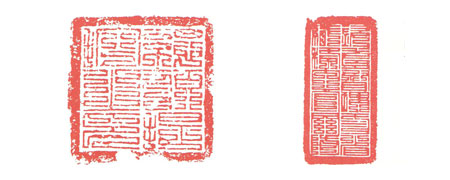

<당대의 구첩전의 인 - 총령지인(總領之印)> / <송대의 구첩전의 인 - 초유사인(柖槱使印)>

구첩전을 사용한 인의 특징에서 볼 수 있는 일정한 간격의 반복은, 다스리는 자의 ‘공평무사(公平無私)’를 의미하는 것이다. 이에 따라 획의 간격과 획의 굵기가 일정해야 한다.

<금대의 구첩전의 인 - 총령제공지인(總領提控之印)> / <명대의 관방인 - ..독..성개.대관관방(..督..省絠.大官關防)>

행위에 바삐 시달리면 영혼이 게을러진다는 것. 베르크손이 에서 했던 말을 떠올리게 해요. 우리의 자유가 어디에 있나를 생각해보게 하는 글입니다. 고윤숙 선생님 글을 읽으니, ‘중’에 이른다는 것은 정적이기보다 동적이라는 느낌이 듭니다. 거기서 우리 영혼은 폭풍처럼 움직일 테니까요. 저기 무시무시하게 몰아치는 태풍 속에서 평안한 곳, 그 눈 한복판에 ‘중’과 ‘화’가 있는 건가요?

쉴새 없이 발톱을 숨기고 달려드는, ‘절대적인 것’이라 불리는 모든 것들을 향하여

우리 자신이 이리 저리 휘둘리지 않으려면 그것들을 제압할 수 있는 힘을 가져야 할 것이고

이것은 정적인 상태에서는 불가능하겠지요. 끊없이 ‘다시 더 한 번’을 외치며

굉음을 불러 일으키는 고요함 속에서 돌진해야 하겠지요.

그 돌진을 위하여 자신만을 위한 사유와 명상의 시간은 반드시 필요한 것이지요.