대학교에서 3년을 먹고 자며 살아왔던 청년들이 있다. 기숙사, 연구실이 아니라 캠퍼스 거리에서 텐트를 치고 공간을 점거하면서.

모임에 함께 할 수 있는 자격을 특별히 두진 않았지만, 대부분 이 학교를 다니면서 등록금을 내고 있거나 냈던 이들이다. 대학에 자본을 투입했으니 나름 그곳을 점유할 권리가 있고 일정지분을 가졌다고 볼 수 있는 사람들이다. 왜 그랬을까. “최신식 기숙사를 더 지어달라” “대학생을 위한 공공기숙사를 지어달라” “월세 보증금을 지원해달라”고 여느 친구들처럼 요구하지 않고 길바닥에 텐트를 짓고 살아야 했을까.

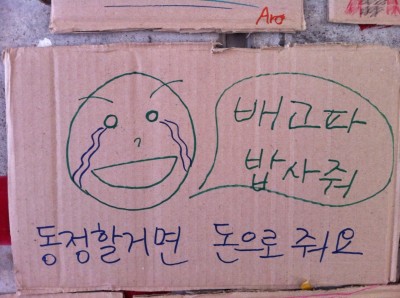

돈이 없어서다. 이들은 절박했다. 한달 숙박비가 20만원이 넘어가면 독립적인 생활이 사실상 불가능했다. 그래서 기숙사도, 월셋방도, 그 어느 곳에도 들어갈 수 가 없었다.

주거 장소로 캠퍼스 교통의 요지인 굴다리 아래, 아주 목좋은 곳을 택했다. 흡연자들이 모두 모여 담배를 피우고 담소를 나누는 곳, 그 밖에도 학교에 찾아오는 사람들이 한번쯤은 지나가는 길목에 자리를 잡았다.

물론 자리를 잡기까지 우여곡절이 있었다고 한다. 처음에는 지금 머무는 거처가 아닌 곳에서 노숙을 시작하였다. 유목하는 ‘텐트’생활답게 학교 이곳저곳 옮겨다닐 요량이었다. 그러다가 힘에 부쳤는지 한 곳에 둥지를 틀었다. 옮길 땐 옮기더라도 너무 자주 옮기지는 말자는 생각때문이었을까.

지금있는 장소에서 정주해 살기로 한 이후로 이들은 전기를 마음대로 쓸 수 없었다. 한해에 천만원이 넘는 등록금을 냈음에도, 노숙생활동안 학교 전기를 마음껏 써본 날이 손에 꼽을 정도로 드물었다고 했다. 그런데 어느날부터 전기를 마음껏 끌어다 쓸 수 있게 되었다. 이 친구들의 노고를 ‘치하’하여 학교측에서 적극적으로 도와주기로 한 것인가. 아니다. 텐트생활을 더이상 하지 않겠다고, 꿈꾸는 슬리퍼 ‘모듬전’을 마지막으로 노숙모임을 접겠다고 학교에 통보하고나서야 가능해진 일이었다.

노숙모임 친구들을 알게된 건 작년 말부터다. 그 동안 그곳에 찾아가 볼 엄두를 내지 못하다가 겨울이 다 지나고나서야, 모임을 끝내는 전시회를 갖는다는 이야기를 듣고 지난 4월 8일 그곳에 찾아가게 되었다. 가보니 그 날은 분명 계절적으로는 봄이었지만 전시회장엔 아직 봄날이 찾아온 것 같지 않았다. 굴다리 밑이라 바람이 무척이나 세게 불었다. 낮에는 그늘이져 추웠고, 밤은 밤대로 추웠다. 봄날씨도 이 지경인데 장마 지는 한여름, 눈 오는 한겨울에는 오죽했을까 싶었다. 그것도 전기없이.

청년들의 ‘삶의 애환’이 담긴 전시물들을 보다보니 사람들이 하나 둘씩 모이기 시작했다. 어둠이 찾아왔고, 축제가 시작되었다. 그런데 얼마 지나지 않아 비가 한두방울씩 떨어졌다. 그러다가 비바람이 몰아쳤다. 앰프에 비가 들어가는 걸 막기 위해 비닐천막을 쳤지만 속수무책으로 날아갈 정도였으니. 그들의 고군분투를 지켜보며 지난 3년도 이렇게 쉽지 않았을 것이라는 생각이 스쳤다.

내 친구는 조폭아저씨

굴다리 밑 텐트에는 생각보다 여러 ‘부류’의 사람들이 찾아온다. 대학(원)생, 교수, 아이들, 동네 주민들 등.. 학교 자체가 폐쇄적이거나 고립된 장소가 아니고 인근 마을, 상가와 인접해 있어서 대학교 캠퍼스를 누비는 사람들이 꼭 정해져 있다고만 볼 수는 없는 곳이었다. 게다가 3년째 밖에서 노숙하며 살았으니 이들과 비슷하게 ‘이상한’ 사람들과 부대낄대로 부대끼지 않았겠는가.

4월 10일, 나는 텐트에서의 마지막 ‘하룻밤’을 위해 그곳에 다시 찾아갔다. 그런데 때마침 인상 좋아보이는 어떤 아저씨가 텐트에 찾아왔다. 나중에 들어보니 ‘조폭’아저씨란다. 얘기를 들어보니 가끔 찾아온다고 했다. 그 때마다 정훈과 술을 마시면서 이야기를 나눈다고 했고, 텐트에서 자고간 적도 있다고 했다. 그는 엎어지면 코닿을거리에서 부모를 모시며 살며 처자식을 둔 가장이다. 돈을 못벌어서 아내에게 구박받고, 매달 용돈을 타서 쓰지만 얼마 안되는 용돈 몇푼을 가난한 ‘꿈꾸는 슬리퍼’ 친구들 밥사주는데 흔쾌히 마음 쓰는 동네 주민이다.

그 날 노숙모임 창단멤버인 정훈은 대낮부터 그 형님랑 술을 마셨다고 한다. 그러다 만취상태에 이르렀고, 어스름한 저녁에 찾아온 나를 보았다. 그 날 찾아간다고 말하고 갔지만 이미 취해버린 그에게 나란 사람은 안중에도 없었다. 옆에 있던 노숙모임 멤버들, 땡땡과 순대가 “이 친구도 손님이야”라고 그 아저씨 앞에서 대놓고 말릴 정도였으니. 분명 정훈에겐 그 사람이 중요했다. 왜? 아쉬웠으니까. 텐트를 접는 마당에, 정훈 입장에서는 그곳에 그날 처음 찾아온 손님인 내가 더 중요했겠는가. 나는 그런 정훈을 이해했다. 대화를 못해서 조금 아쉬웠지만, 이 사람들의 대화를 옆에서 지켜보는걸로 대신하기로 했다. 물론 술취한 사람 사람들의 대화를 듣는것만큼 재미없는 일은 없다. 취객의 언행을 곧이곧대로 받아들일 이유도 없다. 지켜보다보니 정훈의 입에서 나온, 기억하고픈 말이 하나가 있었다. “아저씨랑 친구가 되고 싶어요. 그렇게 되기위해선 싸울 수도 있다고 생각해요.” 그렇다. 그는 ‘조폭’과도 친구가 되고 싶은 친구였다.

그런데 재밌게도 그 조폭아저씨는 정훈의 이 말을 액면 그대로 받아들였다(사실 이런면에서 정훈도 크게 다를바는 없어보였다). 말하자면 정훈의 말에 “지금 나랑 텐트밖에서 치고박고 싸우자는거냐”며 흥분하셨다. 아무리 취했어도, 당연히 정훈 말의 뜻은 그것이 아니었다. 정훈이 싸우면 ‘필패’할 체격을 갖추었기도 했고, 나름 말짱한(?) 정신으로 그들의 ‘애정싸움’을 지켜본 나로써는 이렇게 생각했다. ‘싸움’이라는 그 아저씨가 유일하게 가지고 있는 ‘언어’를 통해서 그의 삶을, 그의 방식 그대로 받아들여 이해하고 싶었구나. 싸움이 그 조폭아저씨 스스로가 가지는 그 만의 ‘언어’라면, ‘싸움’이라는 나름의 소통의 과정을 거쳐서라도 그와 친구가 되길 원했던 것이다.

끝이 아니다

꿈꾸는 슬리퍼는 4월 중순에 천일 넘게 머물렀던 ‘일상의 공간’을 떠났다.

가난해서 학교에서 살기 시작했지만, 지금 그들은 가난을 넘어서고 있다.

쓸모없어 보이는 텐트에서의 삶을 통해

청년빈곤문제를 ‘바깥’으로 드러낼 수 있었고

스스로의 언어로 자신들의 삶을 표현해낼 수 있었다.

결정적으로 이들에게는 함께할 친구들이 생겼고

어려움을 헤쳐나갈 수 있게 도와 줄 든든한 후원자도 생겼다.

이제 ‘대학’ 아닌 어느 공간에서 다른 길을 만들며 걸어갈지

그리고 어떻게 자유롭고 수평적인 대안공간을 열어가게 될지 기대해본다.