달맞이의 책꽂이

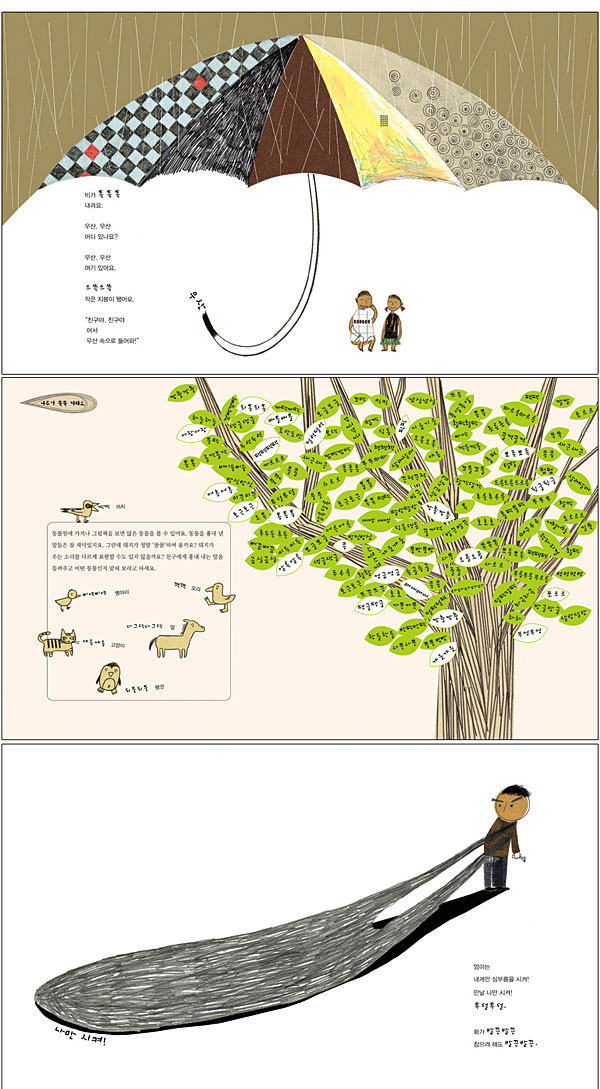

– < 소리가 들리는 동시집> 이상교 그림 / 박지은 그림, 꾸밈 / 토토북

아주 멀리서도 그니는 눈에 확 띈다. 한 그루 미루나무처럼 호리호리한 몸에 바바리 자락을 날리며 휘청휘청 걸어가는 것을 볼라치면, 슬며시 다가가 팔이라도 잡아주고 싶다. 밥상머리에 앉아 간드러지게 ‘사랑밖에 난 몰라’ 라며 노랫가락이라도 흥얼거리는 날은 좀처럼 그니의 매력에서 헤어 나올 수가 없다. 몇 겹의 비닐봉지 안에 담긴, 그니가 직접 담근 오이지 맛이라도 보게 되면 영락없이 그니의 덫에 턱 걸리고 만다. 그래서인지 그니 주위엔 광팬들이 참 많다. 사람 좋아하고, 술 좋아하고, 노래 좋아하는 그니는 늘 사람들과 어울려 산다.

그런데 참 이상타. 난 그니를 볼 때마다 바람의 냄새를 맡는다. 휘적휘적 전봇대마냥 큰 키로 인사동 골목을 헤매고 다닐 때도, 가끔은 남의 집 돌담 옆에 쪼그려 앉아 제비꽃과 웅얼웅얼 이야기를 나눌 때도, 추운 겨울 외출하는 남편을 위해 가스레인지에 구두를 데워주었다는 동화 같은 이야기를 바싹 마른 낙엽처럼 무덤덤하니 꺼낼 때도, 열에 들떠 몽골 사막에서 본 주먹만한 별 이야기를 할 때도 그니에게선 바람 냄새가 난다.

어디든 가고, 누구든 흔들어대고, 무엇에든 흔들리는 바람. 나무를 만나면 나무에 흔들리고, 들고양이를 만나면 들고양이에 흔들리고, 시장 통에서 만난 얼갈이 한 단에 또 흔들리고……. 흔들리지 않고는 견딜 수 없는 바람. 세상 온갖 것들과 흔들흔들 마음을 주고받는 바람. 흔들림 그 자체가 생명인 바람. 그니는 꼭 바람 같다. 그니의 시는 그런 그니를 꼭 닮았다.

식탁

후룩후루룩

뜨끈뜨끈 무국.

깍둑깍둑

알맞게 익은 깍두기.

똑똑 딱딱

젓가락질.

식탁은 한상 가득 차려놓고는

꿀꺽꿀꺽 침만 삼켜요.

텔레비젼

와글와글

왁자지껄 떠들썩

텔레비전.

하하! 호호!

시끌시끌

텔레비전.

텔레비전을 끄자

우리 식구 목소리가 들려요.

두런두런 종알종알.

『소리가 들리는 동시집』이라는 제목처럼 이번 책에 실린 시들은 소리의 맛을 잘 느끼게 해 준다. ‘말이 시인 세상, 시가 말인 세상’이 왔으면 좋겠다는 그니의 바람이 잘 드러나 있는 셈이다.

언젠가 그니에게 어떻게 하면 시와 가까워질 수 있냐고 물었더니, 대답이 너무 싱거웠다. 무조건 많이 읽으란다. 읽다 보면 시에 젖어 들고, 그럼 시를 마음에 담게 되고, 그러다 보면 저절로 시의 맛을 알게 된단다. 그런데 자꾸자꾸 읽으려면, 시가 좀 살아 있어야 하지 않을까?

「식탁」과「텔레비젼」은 그런 의문을 말끔히 가셔주는 시다. 다양한 의성어를 통해 읽는 재미를 주기 때문이다.

그러나 그게 다가 아니다.「식탁」은 가족들이 모여 앉아 식사를 하는 풍경을 잘 그려내고 있다. 사람들 모습은 생략되어 있으나 ‘후룩후루룩, 똑똑 딱딱’이라는 표현을 통해서 누군가 맛있게 음식을 먹고 있다는 것을 알려주고 있다. ‘뜨근뜨근, 알맞게 익은’ 이라는 어휘를 통해 가족을 위해 한 끼 식사를 준비하는 이의 정성을 잘 드러내고 있다. 그런가 하면 우리가 이렇듯 맛나게 음식을 먹을 수 있는 것은 ‘한 상 잘 받치고 있는’ 식탁 때문임을 잊지 말라 한다.

「텔레비젼」은 ‘와글와글, 왁자지껄 떠들썩, 하하! 호호!, 시끌시끌’ 이라는 의성어와 ‘두런두런, 종알종알’ 이라는 의성어를 대비시켜 텔레비전의 폐해를 지적한다. 1연과 2연에 나오는 신나고 재미있고 행복한 것처럼 보이는 소리들은 텔레비전이 만들어 낸 소음일 뿐이다. 소음이 사라진 뒤에야 비로소 식구들의 목소리가 들려온다. 텔레비전을 ‘끄는’ 자발적인 행위를 통해서만 가족들의 단란한 모습을 되찾을 수 있는 것이다.

발가락

엄지 발가락 뭉툭

둘째 발가락 삐죽

셋째 발가락 짤막

넷째 발가락 기우뚱

새끼 발가락은 씰긋 삐뚤다.

얼굴을 옆으로 대고 누웠다.

발가락 열 식구가

양말 속에 숨어 꼼질거린다.

도대체 시가 뭘까? 어느 날 시가 뭐냐고 물었더니 그니는 불쑥 인생을 풍요롭게 살려면 시를 알아야 한다고 답했다. 시를 알면 세상이 다르게 보인다고도 했다. 세상 것들이 자꾸만 눈에 밟힌다고. 하늘도 걸리고, 돌멩이도 걸리고 나뭇잎도 걸리고, 어느 것 하나 예사로 보이지 않는다고. 요건 조그마해서 이쁘고, 요건 커서 이쁘고, 요건 잎이 둘로 갈라져서 이쁘고 요건……. 시를 쓰다 보면 저절로 세상 것들에 마음을 주게 된다고. 그래서 풍요로워진다고. 제법 세상을 잘 살아가고 있구나 스스로 자기 자신을 칭찬도 하게 된다고. 그게 바로 시의 힘이라고.

「발가락」은 그런 그니의 마음이 잘 드러나 있는 시다. ‘뭉툭, 삐죽, 짤막, 기우뚱, 씰긋,’ 제각기 다른 형상을 가진 발가락 오형제. 일상적인 눈으로 보면 뭔가 조금씩 요상한 발가락 오형제는 그니의 시선을 통해 개성적인 존재로 다시 태어난다. 게다가 그들은 사이도 좋다. ‘얼굴을 옆으로 대고’ 누워 잠도 자지 않고 ‘꼼질거린다’. 단칸방에 다닥다닥 붙어 자는 가난한 집 아이들처럼 작은 양말 하나에 다섯 식구들이 옴닥옴닥 모여 있다. 생각만 해도 정겹고 훈훈하다.

골목길

꼬불꼬불

좁다란 골목길.

앞뒷집 이마가 붙어

도란도란

갸웃갸웃.

고양이도

살금살금

달아나는 길.

좁고 누추한, 그래서 이제는 잊혀져가는 풍경이 되어가는 골목길을 그니는 아름답게 재현해 낸다. 그니의 눈에 비친 골목길은 ‘앞뒷집이 이마를 맞대고 도란도란 이야기를 나누는’ 정겨운 공간이며, 행여 그 단란함이 깨질세라 고양이조차 몸을 숙이고 살금살금 지나가는 곳이다.

우리 몸의 막둥이인 발가락들을 통해서, 쭉쭉 빵빵 널찍하고 시원한 도로에 밀려서 점점 온기를 잃어가는 골목길을 통해서 그니는 그렇게 세상사는 모습을 넌지시 일러준다.

나비

어, 꽃이 숨을 쉬네.

어, 꽃이 날개를 펴네.

나폴나폴 날아오르네.

흰 꽃잎 두 장

향기에 취해

비틀비틀 날아가네.

그니에게 동시는 ‘자기만의 느낌을 자기 목소리로 나타낸 것’이다. 그래서인지 그니의 시에는 새롭고 신선하고 낯선 이미지들이 많이 등장한다. 그니는 그것이 어릴 때 섬(강화)에 살았으며 고도근시에다가 몸까지 약해서 책을 통 읽지 못했기 때문이라고 한다. 그래서 고정관념이 생기지 않았기 때문이란다. 하지만 꼭 그것 때문은 아닌 것 같다. 오히려 그니 스스로 고정관념을 자꾸 지워나가는 것 같다. 그래서 늘 ‘날것의 상상력’을 유지할 수 있는 것일 게다. 희한하게도 그니는 무엇을 보든 처음 보는 것처럼 신기해한다. 싹을 보면 ‘요 조그만 싹이 고개를 드니까 하늘이 또 고만큼 쳐들어졌겠네.’ 하고, 토끼 귀같이 생긴 나팔꽃 싹을 보곤 ‘저 밑 땅 속에 귀 잃어버린 토끼, 여럿 있겠다.’라는 생각을 한다.

그니는 나비도 새롭게 정의한다. 흰 꽃잎 두 장이 날아오른 게 바로 나비라니! 대체 어느 틈에 날아오르고픈 꽃의 욕망을 눈치 챈 걸까? ‘어’라는 감탄사는 그니가 ‘숨을 틔우고, 날개를 펴고, 하늘을 향해 날아오르는, 때로는 비틀거리기도 하는 꽃잎의 비상’을 경이로운 눈으로 지켜보고 있다는 것을 잘 보여준다. 그니는 그렇게 매번 자신이 만난 새롭고 아름다운 풍경들을 하나하나 노래한다.

영화「詩」를 보면 미자가 詩想을 찾기 위해 고심하는 장면이 나온다. 선생님께 “詩想은 언제 찾아오나요?” 라고 묻기까지 하니까. 그니의 표현을 빌자면 詩想은 ‘아름다운 마음으로 세상을 들여다볼 때 저절로 찾아온다. 상대방의 노래에 귀를 기울일 때 저절로 찾아온다.’ 미자가 아름다움 이면에 숨어 있는 고통, 추함, 다른 이의 불행까지 끌어안았을 때 비로소 한 편의 詩를 쓸 수 있었듯이, 세상 온갖 것이 이쁘게 여겨질 때라야 詩人이 될 수 있다.

속상한 마음을 들키고 싶지 않아 하염없이 논두렁에 앉아 있던 일곱 살 소녀. 볏잎에 비껴드는 저녁 노을빛을 바라보며 가슴 가득 쓸쓸함을 안고 돌아서던 새다리. 마르고 약해 한때 ‘언제 죽을지 모르는 애’로 통했던 불쌍한 아이. 열아홉에서 스물일곱, 그 꽃다운 시기를 신발 하나 없이 집안퉁수로 지내다 스물일곱이 되어서야 겨우 세상 문턱을 넘은 철부지.

하지만 이제 그니는 예전의 그니가 아니다. 그니는 이제 시인이다. 늘 두리번두리번 세상을 살피고 세상이 들려주는 노래에 눈, 귀, 가슴을 가득가득 채우는 시인. 못 생긴 새끼 고양이의 달아나는 뒤꽁무니도 이쁘고, 도리반도리반 주둥이 뾰족한 생쥐도 이쁜, 뭘 봐도 미운 데 보다는 이쁜 데가 먼저 눈에 들어오는 시인. 온 세상의 노래에 귀를 기울일 줄 아는, 온 세상의 노래에 화답할 줄 아는, 시인. 내가 본 그니는 영락없는 詩人이다.

– 달맞이