달맞이의 책꽂이

– <내가 라면을 먹을 때> 하세가와 요시후미 글, 그림 / 고래 이야기

이따금 생각지도 못했던 귀한 선물을 받을 때가 있습니다. 가슴이 뭉클해지고, 눈물이 찔끔 나는 선물. 얼마 전 받은 귤 한 박스가 꼭 그랬습니다. 농약을 치지 않아 껍질이 무지 두텁고, 까만 점이 곰보처럼 박힌 귤. 지인들에게 나누어 줄 욕심에 주인집 밭에 가서 하루 종일 귤을 땄더니 허리가 꽤 아프더라고, 이제 나도 다 된 것 같다고 소녀처럼 깔깔 웃으시던 선생님이 생각나서 귤을 까먹는 내내 마음이 다 환해졌습니다.

무뚝뚝한 제 손이, 저 보다 앞서 전화를 겁니다. “선생님이 예뻐해 주셔서, 제가 요즘 아주 살맛이 나요.” 생전 안 하던 너스레도 떱니다. 그럼 그 선생님, 또 그러십니다. “이쯤 됨 자기랑 나, 꽤 친한 친구 아닌가!” 환갑이 다 된 선배 입에서 서슴없이 ‘친구’라는 말이 나오니, 또 울컥 목이 멥니다. 이런 게 바로 사람 맛, 살맛이지 싶습니다. 그런데 요즘은 좀처럼 사람 사는 맛, 세상사는 맛을 느끼기 어렵습니다. 아니, 온 몸의 촉수가 둔해져 美感을 잃어버렸습니다. 어찌해야 잃어버린 그 美感을 되찾을 수 있을까요?

<내가 라면을 먹을 때>는 시선을 ‘나’에서 ‘남’에게로, ‘지금-여기’에서 ‘지금-세계’로 확장시켜 줍니다.

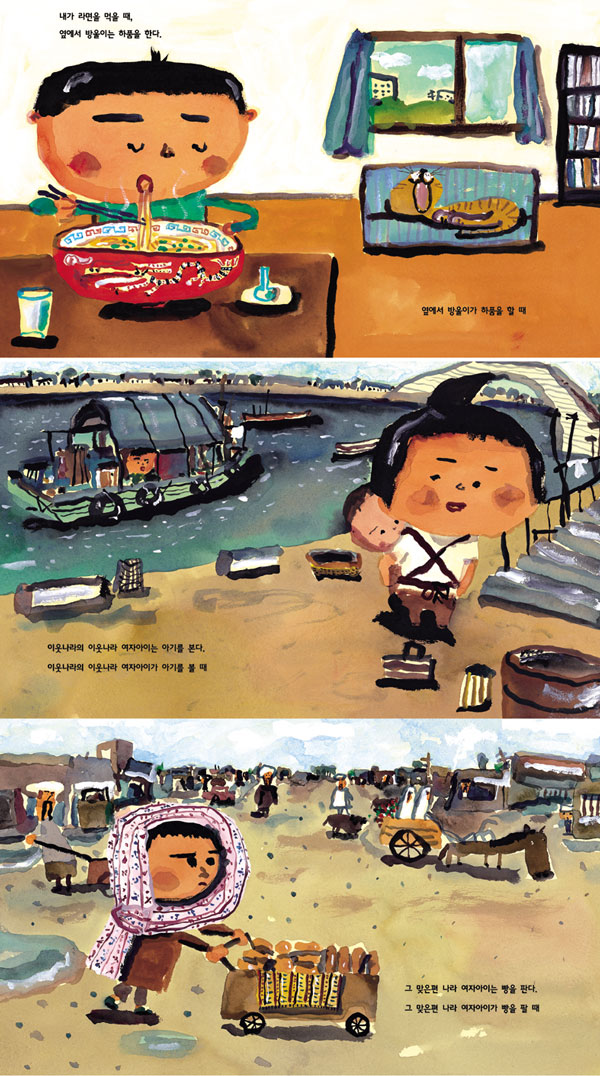

첫 페이지를 열면 한 아이가 두 눈을 지그시 감고 라면을 먹고 있습니다. 바로 그 시간 고양이 방울이는 소파 위에서 하품을 합니다. 같은 공간에 있음에도, 두 생명은 지극히 개인적입니다. 각기 다른 욕망에 빠져 있어, 상대를 바라볼 여유가 없습니다.

그러나 이 책은 끈질기게 서로 다른 상황에 있는 또래 아이들을 보여줌으로서, 세상이 얼마나 끈끈하게 연결되어 있는지 생각해 보라고 재촉합니다. 텔레비전과 씨름을 하고 있건, 도시의 말끔한 화장실에서 일을 보건, 음악과 스포츠, 요리에 빠져 있건 모두 ‘이웃’이라는 끈으로 연결되어 있다고 일러줍니다.

“얘야, 네가 라면을 먹고 있는 바로 그 시간에 네 또래 누군가는 동생을 돌보고, 누군가는 가족들을 위해 물을 긷고, 누군가는 빵을 판단다. 누군가는 사람이라곤 보이지 않는 허허로운 들판에 혼자 외롭게 쓰러져 있기도 해.”

이 말을 들은 아이들은 아마 웬 생뚱맞은 소린가 싶어 고개를 돌리거나, 퉁명스럽게 한 마디 쏘아붙이겠지요.

“치, 그게 나랑 무슨 상관인데!”

작가는 아이들 반응을 예측이나 한 듯, 냉정하게 이야기를 전개해 나갑니다.

쓰러진 아이 위로 바람이 붑니다. 쓰러진 아이 위로 바람이 부는 그 시간, 라면을 먹고 있는 아이의 방 창문으로도 바람이 스며듭니다. 그런데도 아이는 등을 보인 채 라면만 열심히 먹고 있습니다. 바람 따윈 상관 않습니다. 그러니 바람이 실어 온 맞은 편 세상의 이야기, 또래가 보내온 SOS를 읽을 수 없습니다. 아이는 지금 이 시간 자기 눈에 보이지 않는 것, 자기 욕망과 상관없는 것은 모두 부질없는 것이라고 생각하는 듯합니다. 모두 지나간 것이라고. 그저 바람이 불었을 뿐이라고.

하지만 방울이는 다릅니다. 인간이 아닌 짐승(인간의 위대함을 여지없이 깨는 발칙한 상상력이 후련하기도 하고, 서글프기도 합니다만!)인 방울이는 밀려드는 잠을 견뎌내고 창문 앞에 서서 바람을 맞습니다. 그리하여 보이지는 않으나 일어나고 있는 일, 자신이 서 있는 ‘지금-여기’ 너머에서 들려오는 신음소리를 듣습니다.

시선을 어디에 두고 계십니까? 아이들에게 어디를 보라고 가르치십니까?

시선을 어디에 두느냐에 따라 많은 것을 볼 수도 있고, 많은 것을 놓칠 수도 있습니다. 시선을 조금만 비틀어보면, 눈을 조금만 크게 뜨면 그 대단한 ‘나’도 사실 우주에 있는 수많은 티끌 가운데 하나에 불과하다는 것을 알게 됩니다. ‘내가 있어 네가 있는 것이 아니라, 네가 있어 내가 있다’는 것을 깨닫게 됩니다.

아, 시선을 비트는 일이 어디 그리 쉽냐고요? 저런, 이 책의 저자가 들려주는 전언을 아직 해독하지 못하셨군요.

‘내가 ~을 하고 있을 때, 다른 이웃들은 무엇을 하고 있을까?’

작은 관심이 나와 내 이웃의 범위를 결정해 줍니다. 작은 씨앗이 나랑 가장 멀리 있는 사람까지 사랑할 수 있는 길을 열어줍니다. 작은 변화가 사람 냄새 나는 세상, 살 맛 나는 세상을 만들어가는 거름이 됩니다. 솔깃하지 않으신가요?

– 박혜숙

네, 추장님. 그러잖아도 지난 호 보니 이름이 같더라고요. 직함은 그렇고, 그냥 필명으로 해야겠어요. 제 아이디가 ‘달맞이’거든요. 그냥 그럼 어떨까 싶어요.

내 앞에 있는 것에서 눈을 떼는 일… 모두에게 참 어려운 일이지요. 우리의 원근법이라는 게 우리가 중요하다고 믿는 걸 눈 앞에 두고 거기서 눈을 떼지 못하는 것이지요. 그 안에서 우리는 어릿광대처럼 산다는 생각이 들구요. 동화는 어른들이 읽어야 하는 책인 것 같아요. 물론 아이들에게 읽어준다는 핑계를 대야겠지만… 저도 제가 읽기엔 쑥스러워서 유나에게 읽어줘야겠어요. 그런 식으로 몰래 읽어야겠어요^^ 고맙습니다. 근데 선생님, 십대들에게 독서 경험을 일러주시는 박혜숙 샘과 이름이 같아서 뒤에 뭔가 직함을 따로 붙여야겠어요.