1. 태일이를 아시나요?

벌써 40년이 지났단다. 청년 전태일이 세상을 떠난지가. 스물 두 살 세상을 떠난 청년 전태일이 지금까지 살아있었다면 예순 둘의 할아버지겠지. 할아버지 전태일, 낯설기만 하다. 그것은 사람들의 기억 속에 그가 여전히 청년으로 살아 있기 때문이다. 스물 두 살의 새파랗게 젊은 전태일의 삶을 그린 만화가 올해 초 완간되었다. 제목은 <태일이>.

지역 공부방 선생님께서 아이들이 볼 좋은 만화책을 추천해 달라고 할 때 처음으로 꼽은 책이 바로 <태일이>였다. 완간 소식에 꼭 구해서 읽어봐야겠다고 생각했던 차였으니. 공부방을 들려보니 아이들의 반응이 시원치 않다. 책을 쌓아놓고 학교 끝나고 오는 아이들에게 한권씩 나눠주고 읽게 하렸더니, 웬걸 모두 손사래를 친다.

알고 보니 공부방 선생님께서 사온 날 한번 씩 훑어본 모양이다. 그러면서 재미없어 보인다고 투덜댄다. 치고 박고 싸우는 것도 아니고 멋진 주인공이 등장하는 것도 아니니. 게다가 ‘전태일’이라는 이름은 아이들에게 아무런 흥미를 불러일으키지도 못한다. 돌아오는 대답은 간단하다. ‘태일이가 누군데요?’ 결국 <태일이>는 우선 공부방 선생님 차지가 되었다.

그 중에 벌어진 에피소드 하나. 공부방 선생님이 <태일이>를 보고 있는데 공부방 업무를 도와주는 공익 청년이 이렇게 묻더란다. ‘태일이가 누구에요?’ 초등학생이야 그렇다 치자. 그래도 이십대 초반, 대학생이 전태일을 모른다는 건 좀 너무 하지 않나? 공부방 선생님은 이 사건이 꽤 충격이었나 보다. 결국 그 공익에겐 ‘전태일도 모르는 대학생’이라는 딱지가 붙었다.

다른 에피소드. <태일이>의 첫 두 권이 먼저 발간되었을 때 초등학생 독서 토론 교재로 사용한 일이 있었다. 후문이었지만 어떤 학부모는 그저 평범한 성장만화인줄 알고 구입해 주었단다. 하긴, 첫 두 권에는 평화시장에서 일하기 전 그의 불우한 어린 시절이 담겨 있으니. 나중에 그게 전태일이라는 노동 운동가의 삶을 다룬 책인 것을 알고는 이렇게 말했다고 한다. “그런 빨갱이 책을 아이들에게 읽혀도 되나요?”

모르는 사람에게는 한 없이 가벼운, 아는 사람에게는 한 없이 무거운 이름이 전태일이다. 그래서 지금도 그의 이름에 꼭 ‘열사’라는 호칭을 붙이는 사람도 있다. 그러나 그렇게 불러야 할 필요가 있을까. <태일이>는 무겁지도 가볍지도 않은 소년 태일이의 모습에서부터 시작한다.

2. 가난한 소년에서 평화시장 노동자까지

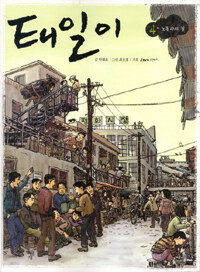

<태일이>의 첫 장면은 이렇다. 동생 태삼이와 순옥이를 데리고 나선 태일이는 동생들과 땔감을 줍는다. 물고기를 잡아 요리해 먹으려는 요령이다. 이들이 누비는 거리는 서울 시내가 분명한데 낯설기만 하다. 지게를 진 사람이며, 커다란 소쿠리를 머리에 인 사람들이 거리를 채우고 있다. 한복을 입은 사람들도 어렵지 않게 보인다. 남산에 올라 바라본 시내 모습은 지금과는 영 딴판이다. 63빌딩은커녕, 대충 보아도 5층이 넘는 건물은 보이지도 않는다.

만화의 장점은 글로 설명할 수 없는 것을 간단히 눈으로 보여준다는 점이다. <태일이>를 통해 우리는 전태일이 얼마나 낯선 시공간 속에서 유년 시절을 보냈는지 알 수 있다. 그래서 태일이의 어려운 유년시절보다 낯선 배경에 더 눈길이 간다. 아, 저런 환경 속에서 태일이는 살았구나 하고.

* 남산에서 내려다 본 서울 전경. 오늘날과 비교해 보자.

평화시장의 열악한 노동환경을 묘사해 놓은 부분도 인상 깊다. 창문도 없는 좁은 공장에서 다닥다닥 붙여 앉아 일하는 모습을 어떻게 상상할 수 있을까. 구석마다 가득 찬 옷감이며, 좁은 공간을 효율적으로 사용하느라고 만들어놓은 2층 다락까지. 만화는 태일이가 어떤 곳에서 노동자의 삶을 시작했는지를 보여준다.

그러나 <태일이>의 가장 큰 미덕은 전태일의 삶을 차근차근 따라가며 그 삶을 친절하게 들려준다는 데 있다. 열 두 살부터 스물 두 살까지 고작 10년간의 기간이지만 <태일이>는 그의 삶을 성실히 좇는다. 중간에 삽입되어 있는 전태일 일기의 일부는 이 이야기가 허구가 아닌, 실재로 이 땅에 살았던 한 사람의 이야기라는 것을 고스란히 보여준다.

책을 딱 보고 재미없어 보인다고 했던 공부방 아이의 평가만큼이나 <태일이>는 쉽게 읽히는 만화는 아니다. 한없이 가볍게 할 수 없는 전태일의 삶이 가진 무게도 무게겠지만, 그가 직면한 시대상과 현실적인 문제들을 설명하는데 적지 않은 설명이 필요하기 때문이다. 책장이 더디게 넘겨진다면 더 꼼꼼히 읽어야 한다는 뜻이다. 초등학생이나 중학생이 읽는다면, 근로기준법이나 당시의 노동 환경을 두고 부모나 교사와 함께 이야기해보는 것도 좋을 법 하다.

3. 불꽃이 된 이름

굴곡 많은 삶만큼이나 중간에 눈시울을 붉히는 부분이 적지 않다. 공민학교라도 다니고 싶어 하는 그의 바람에도 무색하게 아버지는 그를 훌륭한 미싱사로 키워내길 바란다. 그저 학교에 가고 싶다는 이유만으로 가출을 한 그의 삶은 어떤가. 거지나 다름없이 이리저리를 떠돌다 부산 어느 부두에서는 바다에 빠져 죽을 고비를 넘긴다. 바다에 둥둥 떠다니는 푸성귀 하나를 집어 먹고 싶어서.

집나간 어머니를 찾아 서울로 올라왔을 때는 어떤가. 어린 동생을 데리고 다니다 지켜 보육원에 맡겨버렸을 때는. 어렵사리 만난 어머니와 어느 집 마루 아래에 잠자리를 뉘었을 때는. 책장을 넘기며 그의 삶은 어찌나 이렇게 불행했던가 하는 생각이 수없이 들었다. 그런 고달픈 생활 속에서도 여유를 찾는 모습이란. 평화시장에서 일하면서 만난 여공들에게 식사 대용으로 풀빵을 사주고 밤새워 집에 걸어가는 모습은 가슴 뭉클하게 기억에 남는다.

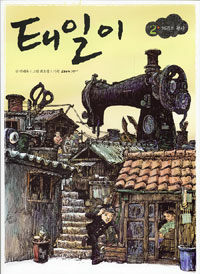

* 오늘날엔 저 커다란 재봉틀을 무엇이 대신하고 있을까?

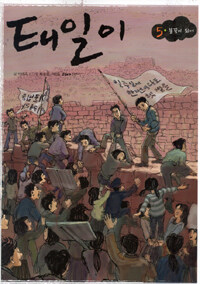

그래도 무엇보다 가슴을 먹먹하게 하는 것은 마지막, 불꽃이 된 그의 모습이었다. 근로 기준법을 손에 들고 함께 불속에 몸을 던진 부분은 마지막 책장을 덮고도 두고두고 마음에 남았다. 현실의 벽을 넘어설 수 없어, 자신의 삶 전체를 내던진 청년. 그러고 보니, 그는 고작 스물 두 해를 살았을 뿐이었다.

뻔한 결말, 이미 알고 있는 이야기인데도 가슴의 떨림이 멈추지 않는다. 무엇 때문일까? 그의 삶이 너무도 고통스럽고 불쌍해서? 그에게 끝없는 실패를 안겨주었던 당시의 야속한 현실이 원망스러워서? 물론 그런 것도 있겠지만 그것만은 아닐 것이다. 무려 40년이나 지났지만 그의 삶이, 그의 죽음이 낯설지 않고 너무 친숙하게 느껴졌기 때문이다.

이렇게 말하는 사람도 있을 법하다. ‘그때 보다는 훨씬 나아졌잖아. 이젠 굶주릴 일도 없고 태일이처럼 가난하지도 않잖아. 게다가 노동 조건도 나아졌고.’ 그러나 태일이 바란 것은 ‘잘 사는 것’이 아닌 ‘평범하게 사는 것’이었다는 점을 기억해야 한다. 평범하게, 사람답게 사는 삶이 박탈당한 사회에서는 언제든 또 다른 태일이가 등장할 수밖에 없다. ‘우리는 기계가 아니다’라는 그의 외침이 여전히 들린다면 과연 더 나은 삶을 살고 있다고 말할 수 있을까? 바로 이것이 <태일이>를, 전태일의 삶을 다시 읽어야 하는 이유이다.

태일이…….

[…] 위클리 수유너머에 실렸음 […]