子曰 道之不行也 我知之矣. 知者 過之 愚者 不及也.

道之不明也 我知之矣 賢者 過之不肖者 不及也.공자가 말하기를, 도를 완전히 행하지 못하는 것임을 나는 알고 있다. 안다는 자는 과하다 할 것이고, 어리석어 모른다면 미치지 못한 것이다. 도는 분명히 밝힐 수 없는 것임을 나는 알고 있다. 지혜롭다는 자는 과한 것이고, 모자란 자는 미치지 못한 것이다. – 중용(中庸)

<도명(道明)> 향산각

어떤 일이 실재하는 것으로 그것은 정당성을 갖는다고 생각하는 것이 일반적이다. 이에 따라 이 존재하는 것에 대한 합법성이 부여된다. 또 다르게는 어떤 생각 혹은 판단하는 바가 즐거움을 주면, 그것은 참된 생각이며 그 결과 또한 훌륭하다고 여긴다. 이에 근거하여 그 생각 자체도 또한 훌륭하고 참이라고 여기는 것이다. 이렇듯 효용적인 면에서 즐겁거나 좋은 것이라는 평가가 이뤄지고, 때로는 이와 반대의 불쾌함에 따른 평가가 내려지기도 한다. 즉, 그것은 괴로운 것이기에 합당하지 못하고 좋지 못한 것이다.

이렇듯 판단과 평가, 혐오나 애착이 일반적으로 사람들이 행동하는 것에 중요한 척도로서 작동하고 있는 것이다. 심지어는 자신을 초월해서 사유할 수 있는 인간 몇 몇도 삶의 전반에 대한 것보다는 한정된 부분만을 주시하게 된다. 왜냐하면 그것은 우리가 기분이나 변동 등을 갖고 있기 때문이다. 즉, 우리의 판단의 척도, 즉 우리의 본질이 불변하는 것이 아니기 때문이다. 항시 지나침도 모자람도 없는 삶을 위해서 노력한다 할지라도 인간의 삶 전체는 비진리 속 깊이 잠겨 있다.

이에 대하여 오래 전부터 사람들은 그러한 판단의 척도의 변동에 대하여, ‘도(道)’를 밝히고 행하는 것을 강조해 왔다. 인식의 결과는 사람들의 ‘기질’에 관계되는 것이기 때문에, 칭찬이나 질책, 분격함이 없이, 사람들 틈에서도 마치 ‘자연’ 속에 있기라도 한 듯, 수많은 것들을 연극을 구경하듯이 즐기며 살아갈 수 있도록 자신을 단련할 필요가 있는 것이다.

이런 상태를 니체는 더욱 구체적으로 서술하고 있다. “이렇게 되기 위해서는 물론 훌륭한 기질이, 단단하고 온화하면서도 그 바탕은 쾌활한 영혼이, 그리고 어떤 기분이 필요하다. 그 기분이란 음흉함과 갑작스런 분격을 경계할 필요도 없고 투덜대는 말투나 심술-오랜 동안 사슬에 묶여 있던 늙은 개나 인간의 그 유명한, 불쾌하기 짝이 없는 성질-도 전혀 표시하지 않는 기분이다….다른 인간에게 가치가 있는 무수한 것을, 뿐만 아니라 거의 모든 것을 아무런 시기심도 불만도 없이 단념할 수 있어야 하는 것이다.(인간적인 너무나 인간적인)”

물론 이러한 인간의 비논리에서 좋은 것이 생성된다는 것 또한 무시할 수 없다. 비논리는 정열, 언어, 예술, 종교, 그리고 생에 가치를 부여하는 모든 것 속에 거의 확고하게 박혀 있기 때문이다. 인간 본성이 순수하게 논리적으로 변화할 수 있다는 것은 아주 소박한 믿음인 것이다. ‘중용’의 힘은 이러한 인간의 비논리와 오류 투성이의 판단과 행위 속에서 그것에 대한 절망, 염세적 태도, 낙천적 태도 등의 극단을 오가는 것 없이, 즉 지나침과 모자람없이 단단하고 온화하면서도 쾌활한 삶의 태도를 쟁취하는 것이 필요하다.

篆刻 돋보기

동양은 전통적으로 그림과 글씨 작품을 완성하는 마지막 단계에서 낙관(落款)을 하는 것이 일반적이다. 전각은 인재(印材) 자체를 이르기도 하는데, 낙관은 인재를 이용하여 인명(人名)을 작품에 찍는 행위를 나타내는 것이다. 그러나 낙관이라는 개념은 현재 보편적으로 인재를 찍는 것 이외에, 작품과 관련된 글(출처, 제목, 지은이 등)과 호, 이름, 제작일 등을 쓰는 것까지를 포함하여 사용하고 있다.

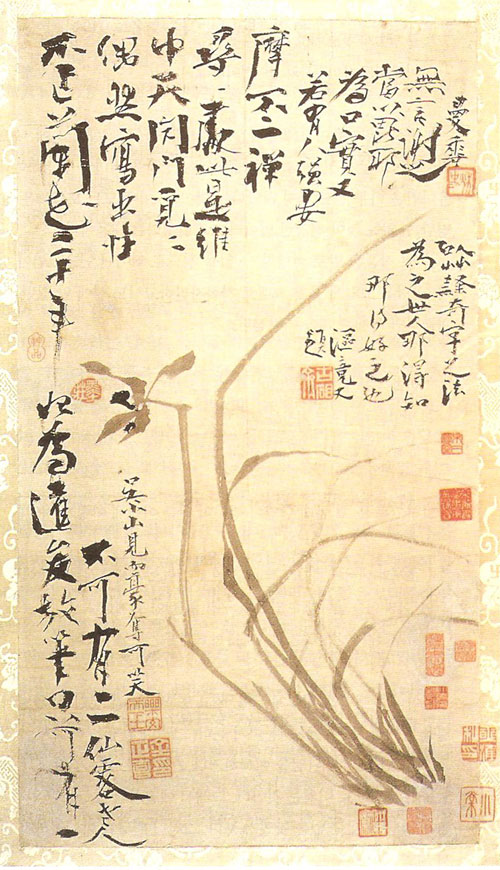

<불이선란(不二禪蘭)>-추사 김정희작

이때 사용되는 돌을 통상 ‘전각(篆刻)’이라고 하며 이 전각은 인주가 찍히는 면에 따라 크게 음각, 양각으로 구분한다.

<김정희인(金正喜印)> / <원정(園丁)>-오창석각(吳昌碩刻) / <포화(蒲華)>-오창석각

음각은 해당 글씨를 칼로 파내어 글씨 이외의 부분이 찍히어 글씨가 종이의 색으로 드러나게 하는 방식이다. 그래서 보통 다른 이름으로 ‘백문(白文)’이라고도 한다.

<추사(秋史)> / <석인자실(石人子室)>-오창석각 / <원정(園丁)>-오창석각

양각은 이와는 반대로 글씨를 남기고 글씨 이외의 부분을 칼로 파내어 글씨 부분에 인주를 묻혀 찍는 방식이다. 그래서 글씨의 색이 붉은 인주의 빛깔이라 ‘주문(朱文)’이라 한다.

– 향산 고윤숙(香山 高允淑) (수유너머 길 / 청구금석문연구소 연구원)

도는 항상 못미치거나 지나친다는 말이 가슴에 와 닿네요. 그래서 어쩔 수 없다는 게 아니라 항상 경계하고 연마하라는 뜻이겠죠? ‘실제하는 것에서 정당성을 찾는’ 세간의 현실에 대해서도 공감하는 바가 큽니다. ‘현실적인 것은 이성적이다’는 헤겔의 말도 떠오릅니다. 며느리가 시집살이의 고됨을 항의하면 시어미는 항상 이렇게 얘기하죠, ‘내 때는 더 했다’ So What? 그래서 좋았다는 건가? 현실이 이런 건 그럴만한 이유가 있어서라는 사고방식이 팽패한 것 같아요. 이럴 때 중용의 도는 어때야 하나요?