보통의 한국인이 쿠바에 대해 아는 건 카스트로와 체게바라가 혁명을 일으킨 사회주의 국가이자, 아마추어 야구 최강이라는 사실 정도일 것이다. 하지만 영화를 좀 많이 보는 사람들은 좀 더 긍정적인 팁을 가지고 있다. <식코>에서 전 세계에서 가장 잘사는 나라, 미국에서도 불가능한 무상의료를 제공하는 쿠바 식 사회주의가 경이롭게 소개되었고, <부에나비스타 소셜 클럽>, <하바나 블루스>에서 허름한 골목 모퉁이마다 전 세계 어디에 내놔도 수준급인 뮤지션들이 일상적으로 리듬을 맞추고, 거기에 늙고 젊은 몸들이 자연스럽게 춤의 쾌락을 향유하는 꿈같은 광경이 소개되었기 때문이다. 혁명, 사회주의, 음악, 춤, 가난하지만 여유 있는 사람들, 거기에 기막힌 해변까지. 자본주의적 모순이 첨단을 달리고, 도통 여유라고는 찾으려야 찾을 수 없는 각박한 대한민국에서, 여기가 아닌 다른 곳을 갈망하는 이들에게 쿠바는 꼭 한번 가보고 싶은 낭만의 이상향이다. 게다가 지구 반 바퀴를 돌아야 하는 거리에, 입국이 쉽지 않다고 하니, 불가능성으로 인한 갈망은 더 커지는 법이다.

보통의 한국인이 쿠바에 대해 아는 건 카스트로와 체게바라가 혁명을 일으킨 사회주의 국가이자, 아마추어 야구 최강이라는 사실 정도일 것이다. 하지만 영화를 좀 많이 보는 사람들은 좀 더 긍정적인 팁을 가지고 있다. <식코>에서 전 세계에서 가장 잘사는 나라, 미국에서도 불가능한 무상의료를 제공하는 쿠바 식 사회주의가 경이롭게 소개되었고, <부에나비스타 소셜 클럽>, <하바나 블루스>에서 허름한 골목 모퉁이마다 전 세계 어디에 내놔도 수준급인 뮤지션들이 일상적으로 리듬을 맞추고, 거기에 늙고 젊은 몸들이 자연스럽게 춤의 쾌락을 향유하는 꿈같은 광경이 소개되었기 때문이다. 혁명, 사회주의, 음악, 춤, 가난하지만 여유 있는 사람들, 거기에 기막힌 해변까지. 자본주의적 모순이 첨단을 달리고, 도통 여유라고는 찾으려야 찾을 수 없는 각박한 대한민국에서, 여기가 아닌 다른 곳을 갈망하는 이들에게 쿠바는 꼭 한번 가보고 싶은 낭만의 이상향이다. 게다가 지구 반 바퀴를 돌아야 하는 거리에, 입국이 쉽지 않다고 하니, 불가능성으로 인한 갈망은 더 커지는 법이다.

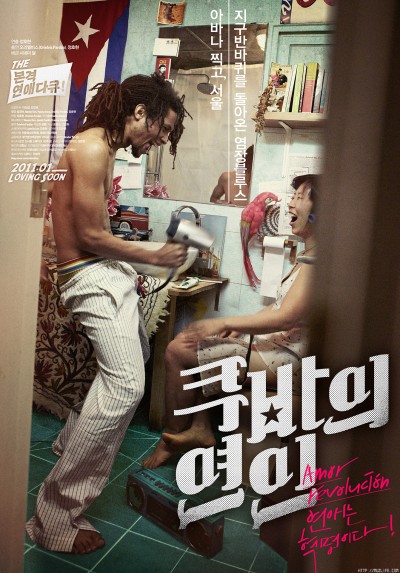

그리고 또 하나, <시간의 춤>을 보았던 사람들은 알고 있다. 장미희 주연의 영화<애니깽>(1997)과 김영하의 소설 <검은 꽃>의 소재이기도 했던 100년 전 멕시코 애니깽 농장으로 팔려간 한인 노동자들 중의 일부는 사탕수수 농장을 찾아 쿠바로 흘러들어간 사람들이 있었고, 쿠바에는 이들의 후손인 한인 혼혈 3세들이 어렴풋한 한인의 정체성과 문화를 지닌 채 살고 있다는 사실들 말이다. <쿠바의 연인>은 캐나다로 영화공부를 하기 위해 떠났던 여성감독 정호현이 쿠바의 낭만에 매료되어, 쿠바인들 생활상을 카메라에 담기위해 쿠바에 왔다가, 쿠바 청년과 정분이 나는 바람에 희한한 개인사를 담게 된 ‘용두뭥미(?)’의 다큐멘터리이다. 영화는 대차게 관능적인 허리놀림을 구사하는 쿠바여인들의 춤으로 시작된다. 곧이어 한인 3세 여성이 오래된 가족사진을 보여주며 가계도를 설명한다. 영화는 한인 3세를 비롯하여 쿠바 인들이 실제로 느끼는 사회주의 체제에 대한 발언들을 담는다.

쿠바는 중남미의 다른 나라들과 달리, 1810년대에 독립을 쟁취하지 못하였다, 1898년 미국-스페인 전쟁을 계기로 독립하지만, 플래트 수정법안으로 미국의 종속국으로 전락한 쿠바는 1959년 혁명으로 종속국의 위상에서 벗어난다. 1959년 혁명은 사회주의 혁명이라기보다는 지체된 민족독립운동과 사회개혁운동의 정점이었다. 혁명세력 역시 노동자들이나 쿠바 공산당이 주축이 된 것이 아니라, 농촌을 기반으로 하는 소수의 무장게릴라세력이었다. 쿠바혁명의 시작은 사회주의 혁명이 아니었지만, 혁명이후 미국은 경제봉쇄를 통해 혁명정부를 무너뜨리려 하였고, 카스트로 정부는 소련의 원조를 받으며 혁명정부를 유지할 수 있었다. 카스트로 정부는 미국의 경제봉쇄와 CIA를 통한 암살 작전 등에 맞서 독재정치를 강화해나갔다. 그러나 구소련의 붕괴와 미국의 봉쇄강화로 90년대 초 최악의 경제위기를 맞았으며, 쿠바는 사회주의체제를 유지하면서 시장경제를 도입하는 개혁을 단행한다. 이후 쿠바의 경제는 차츰 회복국면에 있다. 현재 카스트로는 동생에게 국가평의회 의장직을 물려주었다.

그러나 경제개혁의 여파는 물가상승과 욕망의 다변화를 낳았다. 영화는 사회주의 체제와 카스트로 정권에 대한 쿠바인들의 양가적인 반응을 담고 있다. 그들은 혁명의 의의를 인정하면서도, 사회주의체제의 비효율과 물자의 부족, 국외로 나갈 수 없는 폐쇄성, 인터넷 사용의 제약 등에 상당한 불만을 토로한다. 관공서에 민원을 하러가도 담당자가 제자리에 없는 일이 다반사라며 “국가는 고용하는 척 하고, 국민은 노동하는 척한다”고 말하는 부부는 ‘적은 월급, 낮은 노동규율’의 사회에 넌더리를 낸다. 음악이 생활화된 그곳에서도 음악교육은 획일적이라며 자유로운 커리큘럼으로 아이들을 가르치고 싶다고 말하는 여성은 국외로 나가고 싶어 한다. 그러나 영원히 나가는 것이 아니라 다시 쿠바로 와서 살기를 원한다. 그들은 자유를 향한 갈망이 있지만, 여전히 쿠바를 사랑하며, 다른 체제의 삶에 대한 불안도 함께 있다. 물자의 부족을 토로하며 한숨짓는 아기엄마에게 “그래도 여기는 무상교육이라서 좋지 않냐?”고 감독이 물으니, “그건 좋죠”라 답하며 말끝을 흐리는 것이 단적인 예이다.

중반이후 영화는 자전적 연애사로 급선회하며, 쿠바의 사회의 역설을 비추던 카메라는 한국 사회의 모순을 내비춘다. 감독은 10살 연하의 폭탄머리 쿠바청년 오리엘비스와 사랑에 빠졌고, 홀로 귀국하였다가 오리엘비스를 한국으로 초청하여 공항에 마중을 나간다. 국경을 넘는 일은 실로 한 세계와 결별하는 일이다. 쿠바인의 눈으로 본 한국은 과연 속도와 소비의 별천지이다. 게다가 완고하고 배타적인 문화가 꽉 조여 온다. 전철 옆자리에 앉은 교양 있어 보이는 ‘교회 다니는 할머니’는 청년의 꼬불거리는 머리를 보고, 하나님의 창조력을 찬미하는가 하더니, 곧바로 ‘도깨비 뿔, 말세’를 운운한다. 감독의 가족들은 드러내놓고 청년을 내치지는 않지만, 노모의 굳은 얼굴은 ‘까만’ 사윗감을 달가워하지 않는 표정이 역력하다. 올케는 조심스레 말한다. “아가씨가 공부도 할 만큼 한사람이고…우리는…왜 굳이….” ‘스페인어가 되는 집사님’이 심방을 와서 청년에게 성경구절을 펴놓고 읽게 하고선, 전화로 “이제 마음이 조금 열렸어….훌리아(감독)가 얘랑 결혼을 안 할 수도 있고…” 한국기독교의 배타성은 쿠바청년이 그토록 싫어하던 스탈린주의 저리가라이다! 결혼식 전날 둘은 말다툼을 하지만, 결혼식은 성대하게 열리고 신혼부부는 쿠바 식으로 춤을 춘다. 이들은 쿠바로 돌아가 다시금 느슨한 삶속에 몸을 담그고, 앞으로 쿠바에서 사는 것이 좋은지 한국에서 사는 것이 좋은지를 저울질 한다. 그리고 배속의 아이를 초음파 사진으로 보여주며, 부부가 출산을 위해 다시 한국에 오는 것을 암시하며 영화는 끝난다.

중반이후 영화는 자전적 연애사로 급선회하며, 쿠바의 사회의 역설을 비추던 카메라는 한국 사회의 모순을 내비춘다. 감독은 10살 연하의 폭탄머리 쿠바청년 오리엘비스와 사랑에 빠졌고, 홀로 귀국하였다가 오리엘비스를 한국으로 초청하여 공항에 마중을 나간다. 국경을 넘는 일은 실로 한 세계와 결별하는 일이다. 쿠바인의 눈으로 본 한국은 과연 속도와 소비의 별천지이다. 게다가 완고하고 배타적인 문화가 꽉 조여 온다. 전철 옆자리에 앉은 교양 있어 보이는 ‘교회 다니는 할머니’는 청년의 꼬불거리는 머리를 보고, 하나님의 창조력을 찬미하는가 하더니, 곧바로 ‘도깨비 뿔, 말세’를 운운한다. 감독의 가족들은 드러내놓고 청년을 내치지는 않지만, 노모의 굳은 얼굴은 ‘까만’ 사윗감을 달가워하지 않는 표정이 역력하다. 올케는 조심스레 말한다. “아가씨가 공부도 할 만큼 한사람이고…우리는…왜 굳이….” ‘스페인어가 되는 집사님’이 심방을 와서 청년에게 성경구절을 펴놓고 읽게 하고선, 전화로 “이제 마음이 조금 열렸어….훌리아(감독)가 얘랑 결혼을 안 할 수도 있고…” 한국기독교의 배타성은 쿠바청년이 그토록 싫어하던 스탈린주의 저리가라이다! 결혼식 전날 둘은 말다툼을 하지만, 결혼식은 성대하게 열리고 신혼부부는 쿠바 식으로 춤을 춘다. 이들은 쿠바로 돌아가 다시금 느슨한 삶속에 몸을 담그고, 앞으로 쿠바에서 사는 것이 좋은지 한국에서 사는 것이 좋은지를 저울질 한다. 그리고 배속의 아이를 초음파 사진으로 보여주며, 부부가 출산을 위해 다시 한국에 오는 것을 암시하며 영화는 끝난다.

짧은 한국생활을 마치고 쿠바로 돌아간 오리엘비스는 “완벽한 나라는 없다”며 소회를 전한다. 그는 “너는 자본주의자인가, 사회주의자인가?” 라고 묻는 한국인남성에게 “나는 무슨 주의자도 아니며, 그런 질문은 나를 가두는 것”이라고 답한다. 한국인남성은 자신도 마찬가지라고 하더니 “I love money” 라고 말한다. 오리엘비스도 웃으며 “Me too…”라고 하지만 곧이어 “….but I love the life” 라고 덧붙인다. 사실 돈을 사랑하느냐, 삶을 사랑하느냐가 바로 이념이다. 정호현 감독처럼 프랑스에 유학 갔다가 (한참 연상의) 프랑스 예술가 남자를 만나 (결혼하지 않고) 애 낳고 한국을 오가며 살고 있는 목수정이 <뼛속까지 자유롭고 치마 속까지 정치적인>에서 말하지 않았던가. ‘좌우에 대한 가장 명확한 정의는 전자는 생명을 지향하고, 후자는 죽음을 지향한다는 것’이라고. 돈을 사랑하는 자는 자본주의자이고, 삶을 사랑하는 자는 사회주의자이다. 당신의 이념은 무엇인가?