여행을 준비하기 앞서 나보다 먼저 여행을 다녀온 사람들은 어떻게 여행을 준비했을지 궁금했다. 먼저 자전거 여행에 관한 인터넷 카페에 가입해 여러 글들을 쭉 훑어보았다. 자전거로 여행하는 사람들, 두바퀴로 떠나는 여행, 자전거 타고 고고씽, 자전거로 만나는 세상 등등… 생각보다 자전거 여행과 관련된 카페는 아주 많았다. 그리고 자전거를 타고 전국일주를 다녀온 사람들 또한 많았다. 그뿐인가. 자전거를 타고 해외여행을 다녀온 사람들의 경험담들도 잔뜩 올라와 있었다. 세계의 수많은 골목길 앞에서 찍은 사람들의 사진을 보고 있노라니 약간 주눅이 들었다. 이들의 거창한 여행에 비하면 나와 풀여치의 여행은 어린애 장난 같은 것이 아닌가 싶은 생각도 들었다.

필요한 준비물들도 엄청나게 많았다. 자전거 신발, 자전거복, 자전거 장갑, 자전거 양말, 자전거 헬멧, 햇빛가리개, 고글, 레저용 모자, 바람막이 잠바, 자전거 물통, 수리공구, 백미러, 속도측정계, 전조등, 후미등, 자전거 후레쉬, 짐받이 가방 등등… 레저용품이라 그런지 가격도 엄청나게 비쌌다. 물통 하나에 십만 원이 넘는 것도 있었다. 급기야 나는 인터넷의 세상에서 나와 크게 심호흡을 했다. 남들과 비교하며 끝도 없다. 풀여치와 나는 처음부터 남들과 같지 않았으니까. 단촐하고 소박하게 떠나는 것이 우리만의 여행방식이 아닐까. 남들이 뭐라던 말이다.

그렇게 해서 우리만의 여행준비가 시작됐다. 제페토 할아버지는 자전거 수리 공구를 선물로 주었고 자전거 바퀴에 펑크가 났을 때 때우는 법도 자세히 알려 주셨다. 얄리는 고장난 오토바이에서 떼낸 백미러를 자전거에 달아 주었고 히피할머니는 자전거에 달 수 있는 짐받이 가방을 손수 만들어 주셨다. 다른 건 몰라도 헬멧은 좋은 것으로 샀다. 비록 근사한 자전거복 대신 무릎 나온 추리닝에 잠바를 입고 햇빛가리개는 목폴라 티셔츠의 목 부분을 잘라서 만들기는 했지만 거울에 비친 내 모습은 정말 멋졌다.

하루하루 여행준비를 하는 사이, 어느덧 가을의 문턱에 접어들었다. 한 계절에서 다른 계절에로, 계절은 서서히 바뀌는 것이 아니었다. 책의 마지막 페이지를 덮듯 여름이 가고 가을이 시작되었다. 갑자기 쌀쌀해진 날씨에 얼떨떨해진 사람들은 저마다 옷깃을 여미며 거리를 지나가고 라디오에선 김지연의 ‘찬바람이 불면’이 흘러 나왔다. 계절이 바뀌니 의욕에 불타올랐던 내 마음도 갑자기 한풀 꺾이는 기분이었다. 무엇보다 날씨가 추워지니 집 밖으로 나가기가 싫어졌다. 갑자기 불안감도 엄습해왔다. 여행을 하다가 사고가 생기면 어떡하지? 자동차에 치이기라도 하면… 얄리 말대로 세상엔 나쁜 사람들이 얼마나 많은데…

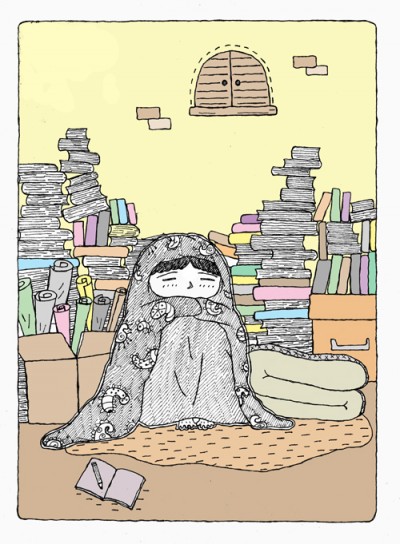

풀여치와 했던 약속이 떠올랐다. 나는 나의 꿈을 찾아서, 풀여치는 하늘을 나는 법을 배우기 위해 함께 떠나기로 했던 약속. 하지만 갑자기 모든 것이 귀찮아졌다. 될 대로 되라지. 꿈이 밥 먹여 주나. 난 원래 집안에만 틀어박혀 있던 은둔형 외톨이, 사회부적응자였는데 뭘. 갑자기 자전거여행이라니 내가 미쳐도 단단히 미친 것만 같았다. 나는 다시 예전처럼 내 방 이불 속으로 숨어버렸다. 카페 친구들에게 전화가 와도 받지 않았다.

가을은 점점 깊어지고 있었다. 어느덧 당초 계획했던 출발날짜보다 한 달이 훌쩍 지나 버렸다. 풀여치의 연둣빛 몸 위에도 하얗게 먼지가 내려앉았다. 풀여치는 나를 재촉하지도, 왜 떠나지 않느냐고 묻지도 않았다. 그저 나를 조용히 바라볼 뿐이었다.

그날도 여느 날과 변함없는 날이었다. 나는 아침에 일어나 기지개를 켜고 이불 속에서 한참을 뭉기적거렸다. 방문 밖에서는 출근하랴, 등교하랴 분주한 가족들의 소리가 들려왔다. 이윽고 대문이 닫히는 소리가 나더니 일순 사위가 고요해졌다. 먼데서 까마귀 소리가 들려왔다. 창밖엔 까마귀가 보이지 않는데 까마귀 소리는 또렷하게 들려왔다. 너는 왜 아직도 여기에 있니. 넌 여전히 한심하구나. 까마귀가 나를 비웃고 있는 것 같았다. 나는 왜 떠나지 못하는가. 생각해보면 나를 붙잡고 있는 것은 나 자신 외에는 아무것도 없었다.

나는 자리를 털고 일어나 세수를 하고 텔레비전을 보며 아침밥을 먹었다. 그리고 옷을 갈아입고 배낭을 맸다. 풀여치는 벌써 오래전부터 모든 준비를 마치고 기다리고 있었다. 나는 아무렇지도 않게 풀여치에게 말했다. “자, 가자.” 풀여치는 눈을 동그랗게 뜨고 나를 쳐다봤다. “어디로? 설마 지금 출발하는 거야?” 나는 배낭을 추켜올리며 말했다. “당근이지. 가기로 했잖아. 우리.”