현관문을 열자마자 싸늘한 가을 공기가 코끝을 아려왔다. 방금까지의 자신감은 온데간데 사라지고 몸이 으스스 떨려 왔다. 다시 집 안으로-내 방 이불 속으로 들어가고 싶었다. 세상과 부딪치고 싶지 않다. 누구와도 마주치고 싶지 않다. 하지만 나는 마음을 단단하게 먹었다. 한번도 진정으로 살아보지 않은 사람은 죽을 수도 없다. 진짜 심장으로 세상을 만나고 사랑하기 위해 지금 나는 이 문을 열고 한 걸음, 한 걸음 나아가야 한다. 나는 풀여치를 잡은 손에 힘을 주며 집을 나섰다.

“지금 네 표정, 정말 웃긴 거 알아? 세계일주를 떠나는 콜럼버스라도 된 얼굴이다.”

아파트 단지를 벗어나자 풀여치가 참았던 웃음을 터트리며 큭큭 웃어대기 시작했다.

“에휴. 너 같은 자전거가 어찌 이 고등한 인간의 고뇌를 알 수 있으리오?”

“너무 걱정하지 마. 시작이 반이라는 말도 있잖아. 솔직히 난 네가 시작도 하기 전에 포기해 버릴까봐 걱정했었거든. 하지만 이렇게 용기를 내줘서 정말 고마워.”

“고맙긴 뭘. 내가 원래 좀 멋있잖아.”

“말 한 마디에 표정이 바뀌는 걸 보면 너두 참 단순해. 큭. 어쨌든 욕심 내지 말고 하루하루 조금씩 나아가자. 그럼 우린 분명 해낼 수 있을 거야. 너는 꿈을 찾게 되고 나는 하늘을 나는 법을 알게 될 거라구!”

풀여치의 말에 용기를 얻은 나는 힘껏 발을 구르며 내달렸다. 선경마트, 포도원약국, 오전주유소, 폼비제과, 빛나리 독서실 등 익숙한 간판들이 옆을 스쳐 지나갔다. 여행은 낯선 장소에 가는 것이라고만 생각했는데 우리 동네에서부터 여행을 시작하려니 어딘지 비현실적이었다. 앞으로 가고 있는 게 아니라 마냥 헤매고 있는 것처럼 느낀 지 오래지 않아 벌써 동네를 벗어나 1번 국도에 접어들었다.

1번 국도는 수많은 자동차들이 모여 사는 정글 같았다. 거대한 덤프트럭부터 갖가지 색깔과 디자인의 자동차들, 정류장 마다 멈춰서는 버스, 그리고 신호 따위는 가볍게 무시하는 오토바이까지 수많은 자동차들이 도로 위를 질주했다. 나와 풀여치는 제일 마지막 차선의 갓길, 그것도 인도와 가장 맞닿아있는 끄트머리에서 조심조심 달렸다. 자동차들이 내뿜는 연기가 숲을 이루었고 조금만 앞 차가 느리게 가도 귀청을 울리는 포효가 정글을 마구 흔들었다. 마치 21세기 기계문명과 원시시대가 손을 맞잡고 있는 것 같았다.

거대한 공룡이 포효하고 날쌔고 유연한 육식동물들이 질주하는 이 정글 속에서 나와 풀여치는 그야말로 자그마한 곤충과도 같은 존재였다. 그리고 동물들은 이 곤충을 아주 성가시게 여긴다는 것도 곧 알게 됐다. 조금의 배려도 찾아볼 수 없었다. 동물들은 커다란 포효와 함께 우리 곁을 아주 빠른 속도로 지나갔고 그럴 때마다 풀여치와 나는 조금씩 휘청거렸다. 어떤 동물들은 우리를 일부러 겁주며 달리기도 했다. 나는 도로 위에서 외로웠고 그 외로움을 떨쳐내기 위해 더욱더 힘차게 달렸다.

달리기 시작한 지도 네 시간째. 출발지였던 경기도 의왕은 벌써 한참이나 지났고 수원을 거쳐 오산의 들녘이 펼쳐졌다. 나는 무언가 마음을 뺏길만한 풍경이 있지 않을까 계속 주위를 살펴보았다. 내 마음은 풍경의 아름다움에 감동할만한 준비가 단단히 돼 있었다. 하지만 아무리 눈을 크게 뜨고 살펴보아도 무언가 감동할만한 풍경이 도무지 눈에 띄지 않았다. 시골 같지도, 도시 같지도 않은 버려진 것 같은 들판 사이로 샛강이 흐르고 검푸른 이끼가 피어오른 시멘트 다리가 괴기스럽게 뿌리를 내리고 있었다. 추수를 앞둔 논밭 저편으로 공장 굴뚝이 보이고 새들은 녹슨 쇠붙이, 부서진 널빤지가 함부로 버려진 쓰레기 더미 사이를 날아다니기도 했다. 하지만 그나마 보이던 풍경도 어느새 단단한 콘크리트 벽에 가려져 보이지 않게 되었고 콘크리트 수로와도 같은 길이 끝도 없이 펼쳐졌다.

평택에서 아산으로 가는 1번국도. 이제 길은 외부와의 소통을 단절한 채 오로지 목적지만을 향해 앞으로 나아가고 있었다. 길은 산이 가로 막고 서 있어도 에둘러가는 법 없이 산의 가슴팍을 뚫고 그대로 쭉 뻗어갔다. 이 길은 사납고 거만했다. 목적지로 가는 과정은 모두 생략된 채 오로지 목표를 향한 속력만이 남아 있는 길. 자동차들은 한껏 속력을 높여 의기양양 질주했고 나 역시 감상을 느낄 새도 없이 기계적으로 페달을 밟아댔다.

내가 상상했던 길은 이런 길이 아니었다. 산과 들의 유순한 자리를 지나 굽이굽이 흘러가는 길, 길이 고여 있는 곳마다 전설이 피어오르는 길, 사람 사는 마을을 바짝 껴안았다가 비껴 지나갔다가 다시 만나는 길. 그런 길을 느릿느릿 달리고 싶었던 것이었는데…

얼마쯤 달렸을까. 온 몸이 땀으로 범벅이 되고 목이 타서 더 이상 달릴 수가 없었다. 나는 페달을 구르던 발을 멈추고 풀여치에게 소리쳤다.

“나 더 이상은 못 달리겠어. 가도 가도 보이는 것이라곤 콘크리트 벽 뿐이야. 이건 길이 아니야. 이렇게 미친 길을 본 적이 있어?”

“뭐라고? 안 들려! 더 큰 소리로 말해 봐!”

“더, 이, 상, 못, 달, 리, 겠, 다, 고!!!”

“모모. 콘크리트 벽을 보지 말고 하늘을 봐. 저 하는 끝에 새털구름이 보이지? 저 구름을 향해 달려가는 거야. 저 구름 아래에 사람 사는 마을이 있을 거야. 모모. 조금만 더 힘을 내자!”

풀여치 말대로 시선을 조금만 돌려 하늘을 보니 황금빛으로 그윽하게 익은 하늘이 거기 있었다. 그리고 저기, 산너머 저쪽에 새털구름 하나가 보였다. 이렇게 아름다운 하늘을 두고도 콘크리트 벽만을 바라보며 찡그리고 있었다니. 나는 다시 기운을 내기로 했다. 그리고 하늘을 향해 자전거를 저어가며 속으로 외쳤다. 비록 눈 앞에 보이는 길은 날카로운 직선으로 뻗어 있을 뿐이지만 내 마음 속의 길은 내가 꿈꾸던 모습으로 굽이쳐 있을 것이라고.

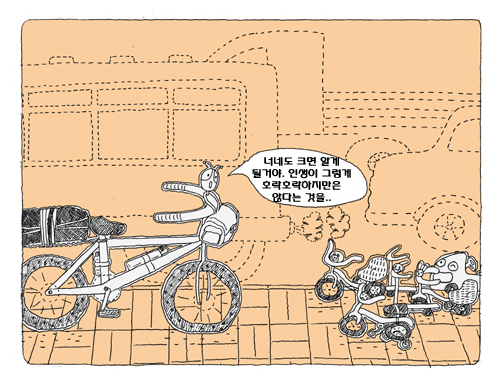

헤헤…어린 시절도 그리 호락호락하지만은 않잖아요? 기억해 봐요. 벌써 잊었어요?

잼있게 잘읽고 있습니다.

드디어 떠나는 군요

풀여치와 모모의 여행에 어떤일들이 벌어질지

기대됩니다.